日本製造業の強さを取り戻す“真”成長戦略:ビジネスモデル・トランスフォーメーションとは(2)

第2回:「ビジネスモデル」トランスフォーメーションとは何か

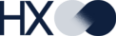

本論考では、日本製造業が強さを取り戻すために、ビジネスモデルを変革 (「ビジネスモデル」トランスフォーメーション) することの必要性をお伝えしている。

第1回では、同時多発的に発生する変化(脱炭素への対応、災害対策、人材不足・熟練者の退職、国内市場の縮小、グローバル競争激化、様々な新技術の出現など)に対応するためには、既存のビジネスモデルの延長では限界がきており、ビジネスモデル自体を変革することが求められていることを整理した。

同様に顧客企業にも変化への対応が求められているため、顧客企業とともに新たなビジネスを共創するモデル(=パートナーモデル)を目指すべきである。つまり、作って終わる(一部メンテナンスも含む)サプライヤーのモデルから脱却し、顧客とともに歩むパートナーモデルを目指すことが、今、日本製造業に求められる「ビジネスモデル」トランスフォーメーションである、と定義した。

パートナーモデルとは、顧客企業における企画、調達(自社から見れば製造・販売)、運用、保守というバリューチェーン全体を支え、顧客企業にとって「なくてはならない」存在になることである。そのためには、モノのデータを押さえ、顧客企業のビジネスをデジタルツイン化することで、顧客企業が打ち手をともに考えられるようになることが必要である。

第2回は、「ビジネスモデル」トランスフォーメーションとは何かについて、近年、製造業において驚異的なスピードで時価総額を伸ばしているHoneywellを事例として詳説していきたい(全6回のアジェンダは、図1を参照)。

コングロマリットで驚異的な時価総額を誇るHoneywell

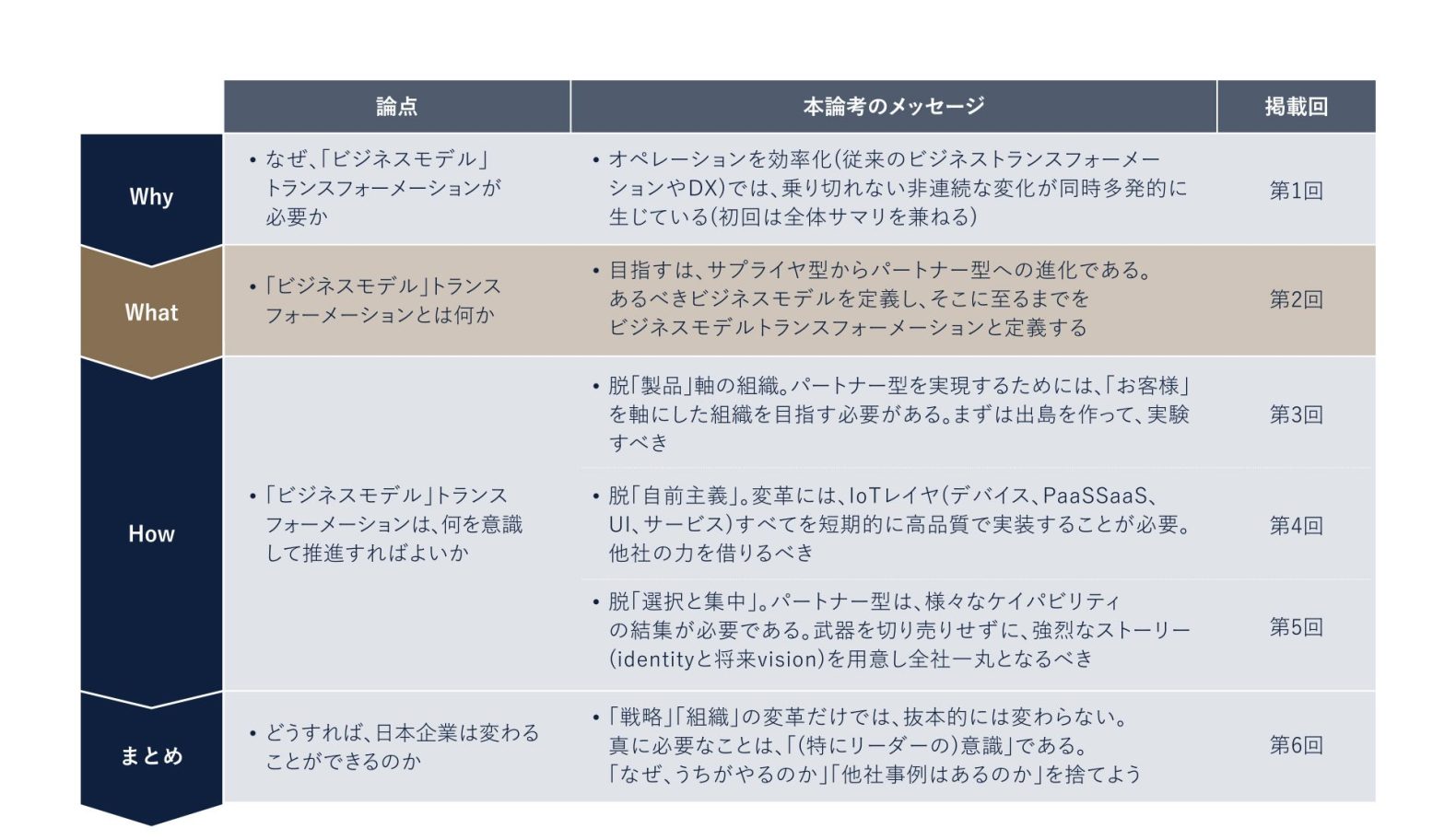

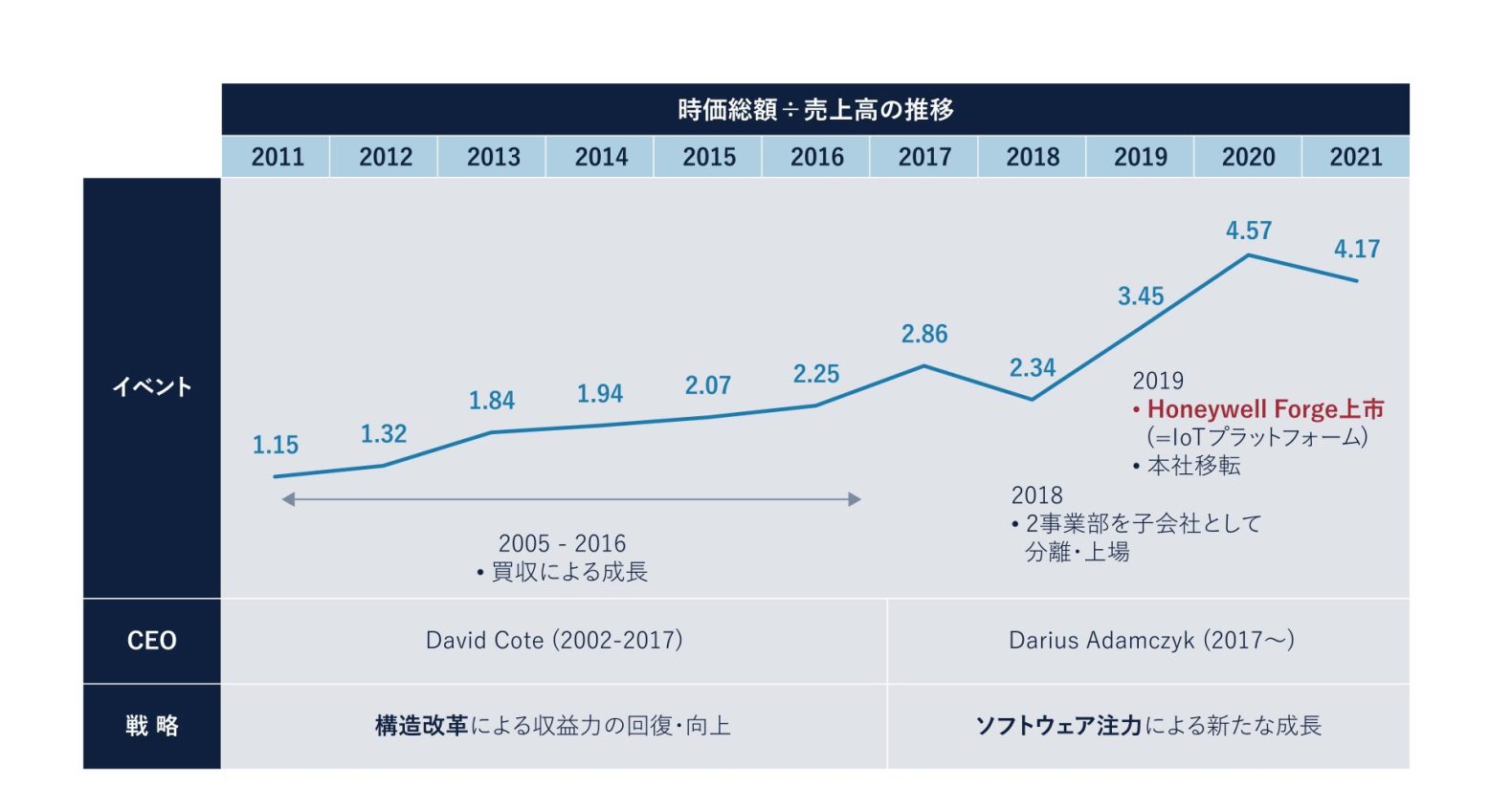

Honeywellについて概観していく前に、同社の時価総額÷売上高(PSR: Price to Sales Ratio。株価売上高比率。以降PSR)の推移を確認したい。図2のとおり、PSRは2011年以降、増加傾向にあり、2020年では約4.6倍。2021年でも約4.2倍となっている。日本における同業企業の値は概ね0.5倍以下であることから、Honeywellの数値が脅威的であることがわかる。

(出所: Speeda数値に基づきRidgelinez作成)

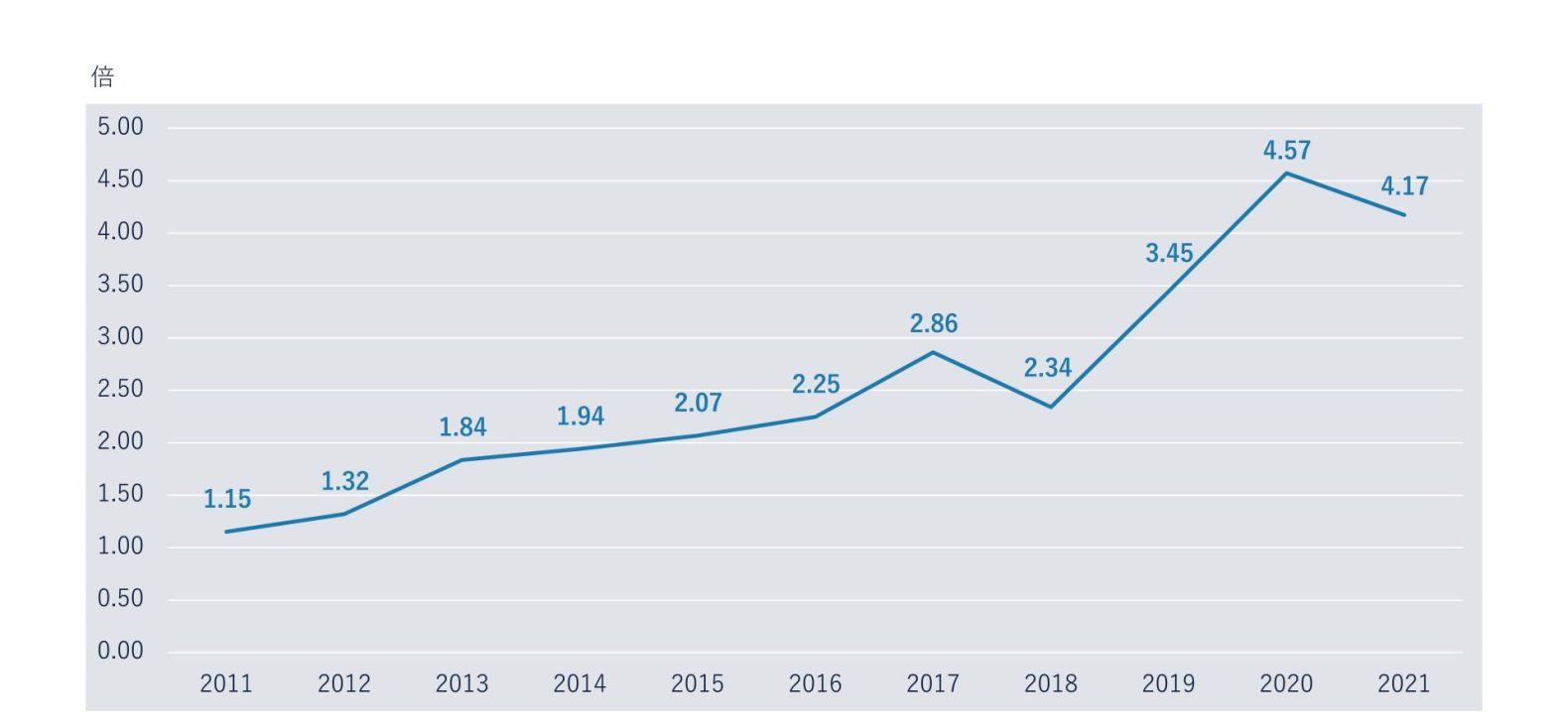

Honeywell社は、1906年に設立されたアメリカ企業であり、航空機エンジンをはじめ多くの製品を展開する多角化企業(以降、コングロマリット)である(詳細は図3を参照)。日本で同業に当たるのは、重工業(例えば、三菱重工業)や重電各社(例えば日立製作所)となる。

現在の事業セグメントと売上高の構成は、航空宇宙(32%)、ビルテクノロジー(16%)、機能性材料(29%)、安全・生産性(22%)の4つであり、どれか1つに注力しようとしているわけではない。むしろ、4つの領域すべてを柱として、バランスよく育てようとしている印象を受ける。

コングロマリットは専業化すべし(「選択と集中」)という近年の潮流と逆張りをしているにもかかわらず、圧倒的なPSRを叩き出していることになる(「選択と集中」と、時価総額の関係については第5回で詳しく述べる)。

では、いったい何が時価総額の高さにつながっているのか?

(出所: Honeywell ウェブサイト等の公開情報に基づきRidgelinez作成)

ソフトウェアに舵を切ったHoneywellの戦略変遷

Honeywellは、2002~2017年のCote CEO時代に「構造改革による収益力の回復と向上」(例えば、業務標準化、クロスファンクショナル・チームの組成)戦略で成長の下地を作り、2017年以降のAdamczyk CEO時代で「モノとソフトウェアを融合するソフトウェア技術企業」への転換を図り急成長を遂げた(図4)。

HoneywellのPSRの傾きが急上昇するのは2019年である。同年、Adamczyk氏はソフトウェア戦略の要となるIoTプラットフォームHoneywell Forgeを発表した(他社のIoTプラットフォームではSiemens MidSphere、日立 Lumada、コマツ KOMTRAXが有名)。後発であり、他の製造業もソフトウェア重視を追随する中、Honeywellの戦略が市場から評価されたのはなぜか?

(出所: Honeywellウェブサイト、IR情報等の各種公開情報および「The history of Honeywell」に基づく)

Honeywellの「ビジネスモデル」トランスフォーメーション (真の狙い)

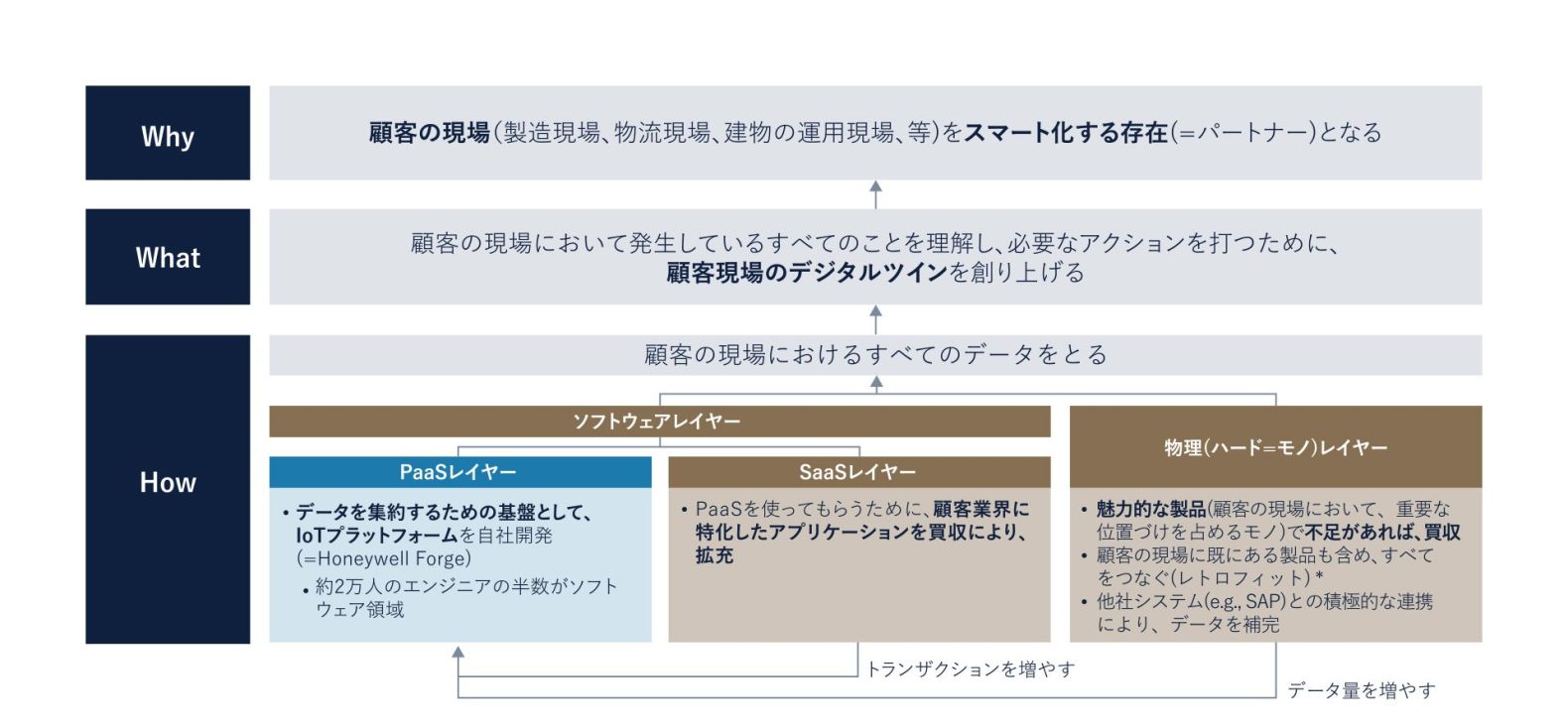

Honeywellの戦略は、我々の提唱する「ビジネスモデル」トランスフォーメーションそのものである。顧客現場にあるすべてをつなぎデータを収集・統合・分析することで、顧客現場をスマートにする。そのために、IoTレイヤーを垂直統合(以降、IoT垂直統合戦略)していることがHoneywellの強みである(図5)

(出所: Honeywell Forge紹介資料、プレスリリース等、公開情報に基づき作成(*))

データの収集のためには、PaaSレイヤー(Platform as a Service。=IoTプラットフォームであるHoneywell Forge)が重要であるためにHoneywellは自社開発を行っている。全エンジニア2万人の半数はForge関連とのことである。

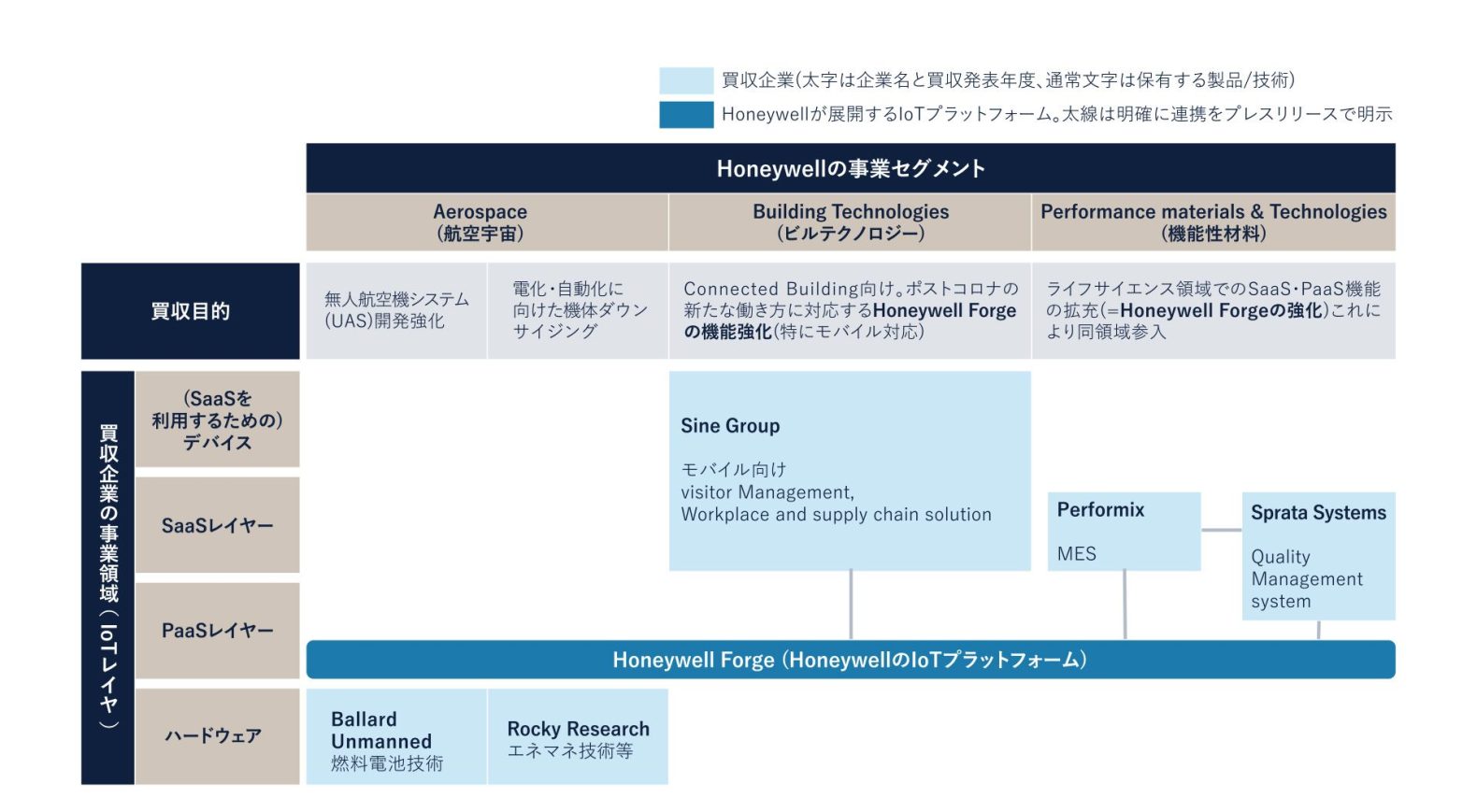

IoTプラットフォームは使われなければ意味がない。そのためにHoneywellは、デファクトスタンダードになり得る業界・業務特化したアプリケーション(SaaSレイヤー。Software as a Service)を買収し、Forgeと連携させる。図6は、2020年のHoneywellが買収した5社の分析結果である。3社はSaaS企業であり、明確にForgeとの連携がプレスリリースから読み取れる。

Honeywell Forgeは、AWS(Amazon)やAzure(Microsoft)のような汎用的なプラットフォームではなく、顧客業界特化することを目指している。

(出所: Honeywellプレスリリース資料に基づきRidgelinez作成)

ハードウェア(=従来の製造業の範囲)については特にこだわりがあるようには思えない。先のIoT垂直統合戦略を目指すことができる領域であれば、不足するケイパビリティを買収してでも注力するし、そうでなければ、儲かっていようとも売却・分離する印象を受ける。

例えば、次節で紹介する物流施設向け事業において、ハードウェア(ベルトコンベアなど)も含めた買収をしている(Trasnorm System 2018)。逆に、Garrett Motion(分離、上場。2018)は、ガソリンエンジン向けのターボチャージャーにてグローバルトップである。エンジンパーツであるために、顧客の現場そのものをスマートにするHoneywellの戦略に合わなかった、とみることができる。

なお、HoneywellはForgeを活用したIoT垂直統合戦略を推し進めるにあたり、社内システムの改革も推し進めている。Honeywell Digitalという名称にて、全社で使うデータを標準化するプロジェクトを進め、2016年までに150あったERPを15まで削減、業務標準化と生産性向上に取り組んでいる。これにより、Honeywell Forgeを1事業ではなく、全社で活用することが可能になったと推測する。

(*)直接情報ではなく、Siemensやコマツ等の事例を踏まえて推測

「ビジネスモデル」トランスフォーメーションの事例

Honeywellは4つの事業セグメントを持ち、その中に複数の事業を保有している。それぞれの事業で、Honeywell Forgeを核とするIoTレイヤー垂直統合戦略を展開している。

本節では、建物運用者向けソリューションと物流施設向けソリューションを例として紹介する。

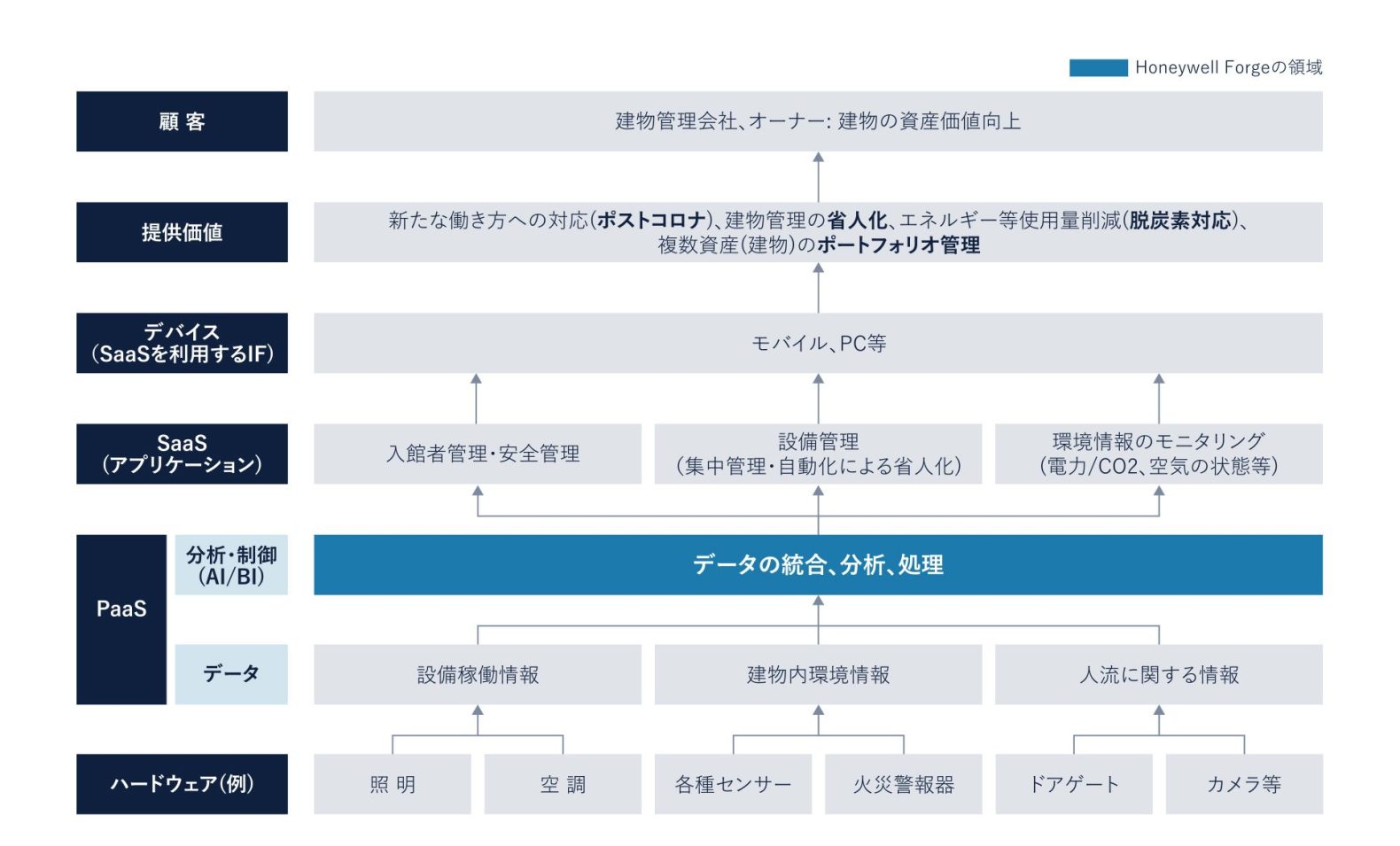

建物運用者向けソリューションは、Building Technologiesセグメントで展開されている(図2参照)。図7に全体像を示すとおり、IoTレイヤーを垂直統合することで顧客の経営課題に対応する価値を提供している。

(出所: Honeywell Forge紹介資料、プレスリリース等、公開情報に基づきRidgelinez作成)

ローンチ時のコロナ禍において、建物のテナント企業は、オフィスの新しい使い方を模索していた。そこで、来訪者管理などに強くモバイル対応が可能なSaaSを保有するSine Groupを買収(図5)、同アプリを核とするソリューションを構築した。

また、建物運用者は、建物管理における人材不足、脱炭素への対応、さらには複数の建物管理による収益の最大化(ポートフォリオ管理)というニーズを持っている。

こうした顧客ニーズに対応するために、建物内のデータ(設備稼働情報、温度や湿度などの建物内環境情報、人流情報など)をHoneywell Forgeに収集し、建物のデジタルツインを構築する。そのうえで、顧客ニーズに対応する各アプリケーションを提供している。

本ソリューションでは、Honeywellは自社製品(ハードウェアレイヤー)へのこだわりはなさそうである。図7のとおり、つなげる対象は差別化要因を見出しづらい一般的なものである。個々のモノをつなぎ合わせて統合されたデジタルツインとすることに価値があったものと推測する。

なお、本ソリューションは、Honeywell Forgeの最初の適用例である。

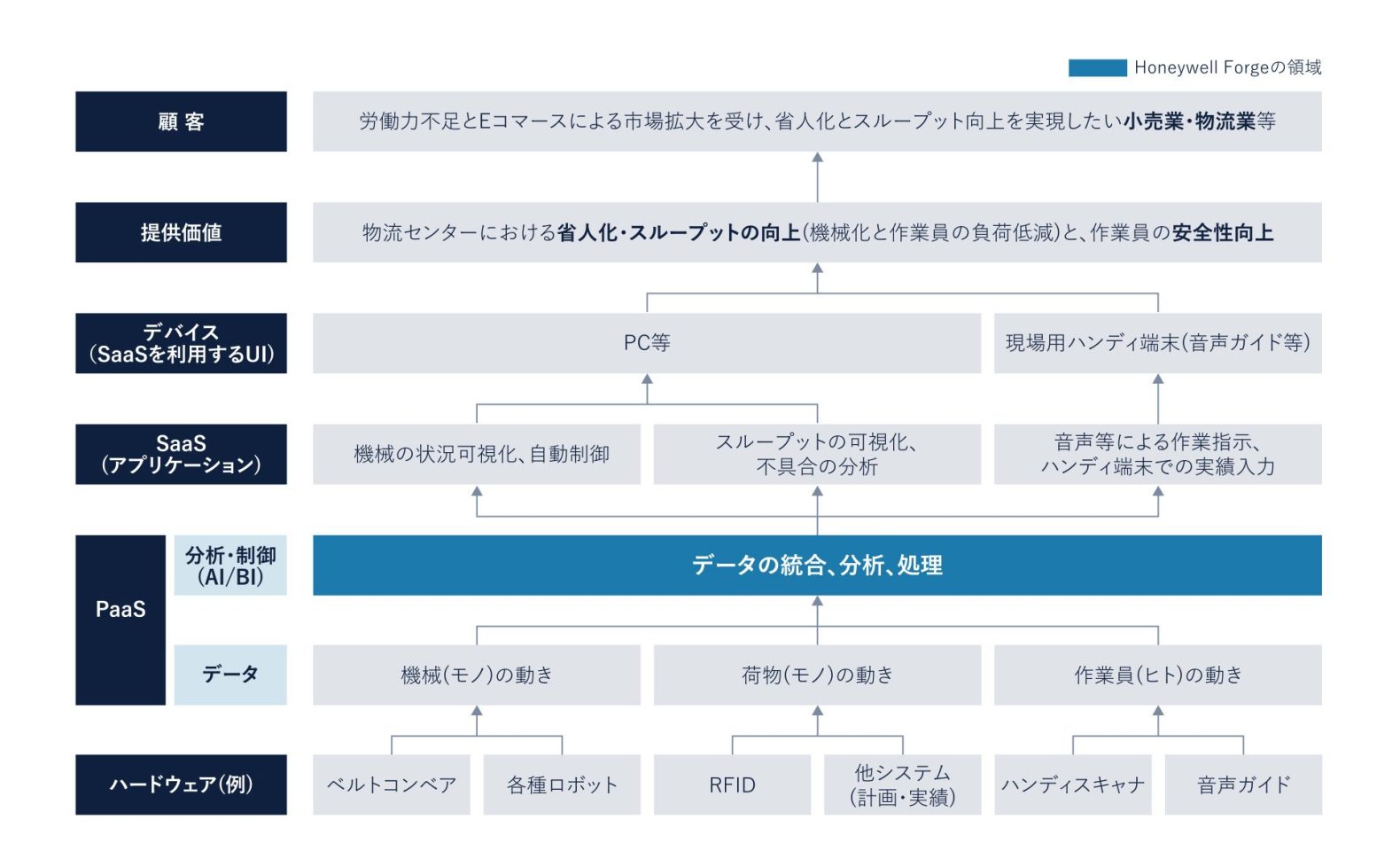

図8は、物流施設向けソリューション(Safety & Productivity Solutionsセグメントのビジネス)の全体像である。

(出所: Honeywell Forge紹介資料、プレスリリース等、公開情報に基づき作成)

顧客である小売業や物流業の課題は、倉庫業務における人材不足、スループットの向上である。これらに対応するために、倉庫内のモノ(機械と荷物)とヒト(作業員)に関するデータを集め、Honeywell Forge上で倉庫のデジタルツインを構築する。これにより、倉庫全体の機械をあたかも1つのシステムであるかのように自動制御する(個々の機械を部分最適的に制御するのではない)。また、作業員に対しては、ハンディ端末(スキャナと音声ガイド)を活用して、どこで何をどのようにするか、という具体的な情報を提示することができ、作業員の熟練度に依存しない仕組みを作ることが可能となる。

本ソリューションは、2018年に買収したTransnorm System(倉庫自動化ソリューションやベルトコンベアなどのハードウェア)がベースと推測される。Honeywellは、機械を強みとするTransnormの買収をきっかけに物流事業に参入し、本事業におけるハードウェアは差別化可能と捉え自社で積極的に開発していることがわかる。

他事業においても、Honeywell Forgeを同様に活用しており、Honeywellの基本戦略は、IoTレイヤー垂直統合による顧客とのパートナー化にあると整理できよう。

顧客課題から発想してトランスフォーメーションを実現する

Honeywellは、顧客の経営課題から発想している。「今持っている」製品をどうやって「つなぐか」と発想しているわけではない。

ここを理解するために、日本製造業におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)の成功例であるコマツが、Smart Construction(我々の「ビジネスモデル」トランスフォーメーション)の好例にたどり着いた軌跡と比較しながら解説したい(図9)。

コマツは、建設機械(ショベルカーなど)や、鉱山向け巨大ダンプカー(およびその自動化技術)などのメーカーである。建機を例に説明するが、有名な事例であるため、結論のみ整理する。

コマツは、「ビジネスモデル」トランスフォーメーションを実現するにあたって、2段階を経ている。まず、主力製品であった建機を「つなぐ」ことから始めた(KOMTRAX)。建機を「つなぐ」ことで、盗難防止(位置やスピードにより盗難を検知し、遠隔操作でエンジンを切る)や、予防保全(どこでどのくらい使われたかにより、メンテ時期を計算する)につながった(この段階を仮に、「つながる製品」モデルと呼ぶ)。

2段階目として、建機だけでなく顧客の場にあるモノなどをすべてつなぎ合わせて、建設現場全体をスマートにした(Smart Construction)。もちろん、コマツは自社製品を「つなぐ」という最初のステップにおいても、顧客志向であった(盗難防止を解決したい)。だが、発想のきっかけはあくまでも、建設機械の差別化(=売上増)にあったはずである。そこから順次、「つなげる」範囲を広げ、現場まで広げていく、という思考である。つまり、現状の延長、ボトムアップ型の発想と整理することができる。

一方、Honeywellは、自社製品を「つないで」何ができるか、という発想はとっていない。「顧客の経営課題が何か。それをどう解決するか」というマーケットインの発想で、最初から大きな構想をしている。自社製品には特にこだわらず、IoT垂直統合が可能なマーケットを選んだうえで、不足があればM&Aを活用して積極的に参入していく。これをトップダウン型の発想と整理できるであろう。

先に述べたとおり、コマツも顧客課題を押さえてKOMTRAXを開発している。ただ、この場合の顧客は、あくまでも建機ユーザーの課題(=業務目線)である。Honeywellは、顧客の経営課題(=CEOアジェンダ)に対応しようとしており、最初から目線が高い。

日本企業の多くはコマツのKOMTRAXを目標として、メンテナンスの効率化をアピールする「つながる製品」を目指しているように見える。「つながる製品」はイメージしやすい。自社製品からとれるデータは何か。そのデータを使って何ができるか。結果、どのような(顧客の)業務的な応用ができるか。というAs-Isをベースに発想を進めることができるからである。

しかし、「つながる製品」は、コマツだから実現できたモデルであることを理解すべきである。

「つながる製品」モデルの成立条件は、次のいずれかである。顧客の現場にとって自社製品の占める重要度が高い場合(例えば、発電所における発電プラントのように場に対して自社製品のみが存在する)。あるいは、様々なものが存在する現場でも重要度の高い機械を扱っているような場合である(コマツのように建設現場における建機)。

このようなケースは稀である。例えば、工場を見回せば、多くの企業が作った製品が並んでいる。この中の1つだけ、しかも重要度がそれほど大きくないモノがつながっても、顧客にとってのメリットは少なく(逆に面倒なだけかもしれない)、データを渡すモチベーションが生まれない。

これが、Honeywellが発想を逆転させた理由である。

顧客の課題は何か。それを解決するために、どのようなデータが必要か。そのために、どのようなハードウェアを押さえ、アプリケーションが必要となるか。この順で発想を進めるべきである。これにより、顧客課題をともに解決する顧客の伴走者(=パートナー)となることができるのだ。

もし貴社が「予兆保全」でうまくいっていない場合、再度、顧客の経営課題から検討いただくとよいだろう。

(出所: Ridgelinez作成)

終わりに

Ridgelinezは、日本製造業が再びグローバルにて輝く存在となるため、持続可能な未来をお客様とともに築きあげていく伴走者でありたい。我々は、日本製造業を強くするためのサービスとして、以下を重点的に展開している。

- 「ビジネスモデル」トランスフォーメーション (本シリーズのテーマ)

- オペレーション・トランスフォーメーション(先端技術によるコア業務の変革)

- DTMO (Digital Transformation Management Office。全社DXの推進リード)

本コラムシリーズでは、我々の提唱する「ビジネスモデル」トランスフォーメーションによる企業の真の成長戦略について示していく。第3回から第5回では、「ビジネスモデル」トランスフォーメーションの進め方について詳説する。

次回の第3回は、新しい組織のあり方にフォーカスを当てる。現状の組織構造の課題と、目指すべき組織のあり方、そして、組織のトランスフォーメーションを実現するためのロードマップについて整理する。

ぜひ次回以降も本コラムにお付き合いいただきたい。

貴社の成長にとって必要な戦略は「選択と集中」ではない。

「顧客目線」を徹底することである。

既存のビジネスモデルの限界を感じ、貴社だけの新たなビジネスモデルを創出するためのジャーニーに出ることを決意された皆様との熱いディスカッションを心待ちにしている。ぜひ、お問い合わせいただきたい。

共鳴する社会展

共鳴する社会展