日本製造業の強さを取り戻す“真”成長戦略:ビジネスモデル・トランスフォーメーションとは(4)

第4回:「ビジネスモデル」トランスフォーメーションは、何を意識して進めればよいか(脱「自前主義」)

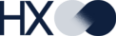

本論考では、日本製造業が強さを取り戻すため、ビジネスモデルを変革 (「ビジネスモデル」トランスフォーメーション) することの必要性をお伝えしている。

コラムシリーズ第2回では、日本製造業が進む道として、従来のサプライヤー型(ハード売り切り+メンテナンス)モデルから、パートナー型(ソリューション提供)モデルへの進化が必要であり、そのためにはハードだけでなくソフトウェア(PaaSレイヤー、SaaSレイヤー)を押さえることが重要であることをHoneywellの事例をもって整理した。

第3回から第5回までは、ビジネスモデルを進化させるための3つの「脱」を扱っている。第3回では、従来の「製品軸での組織」から脱却して、顧客軸の組織にする必要性を説いた。パートナー型モデルにおいて、顧客の経営課題を解決することが重要となるからだ。一方、顧客軸に寄せ過ぎることにより利益率の低下を招くおそれがあるため、自社利益最大化のための工夫も必要である。よって、顧客の経営課題の理解と解決のためにアカウントマネージャーとソリューションアーキテクトが、自社利益を確保するためにプロダクトマネージャーがソリューションに対する制約をかけていることを整理した。

今回(第4回)は、脱「自前主義」を扱う。

昨今、「エコシステム」「協業」「共創」「オープンイノベーション」といった言葉が流行している。これらは、すべて脱「自前主義」を促すものである。今回も事例を挙げながら、自前主義の限界、他社との共創のあり方について考察していきたい。

自前主義の良さと限界

サプライヤー型モデルにて重要なこと(KSF: Key Success Factor)は、モノづくりでは顧客の要求仕様に応えること、メンテナンスでは顧客のビジネスを止めないこと、の2点である。

日本製造業は、顧客の無理な要求に対して各部品や技術をすりあわせることで、全体としてパフォーマンスを最適化してきた。結果、顧客からの高い満足度を勝ち得ることができた。この場合、自前主義は有効に機能する。自社において、各部品のQCDをすべてコントロールすることができるため、製品としてのパフォーマンスを担保できるからだ。また、自前主義は、サプライヤーが大きな力を持ってしまうことによるコスト増を避ける目的もある(=取引コストの最小化)。

メンテナンスにおいても、自社で要員を持つことで技術を高めるとともに、顧客の要望に合わせていつでも対応することができるため、自前主義は有効である。

しかし、我々が考察を続けている製造業の新しいビジネスモデルであるパートナー型モデルでは、KSFが変わることを意識しなければならない。

パートナー型モデルにおいて、モノそのものの重要性は相対的に低くなる。提供価値は、顧客の経営課題を解決するためのソリューションであるからだ。ソリューションを提供するためには、顧客の経営課題を理解し、そのために必要なすべてのデータをつなぎ、それらをもとにしたアプリケーションを準備することが求められる。

よって、「いかにデータを集めて使うか」にKSFが移ることになる。まず、顧客の現場にあるすべてのモノ・コトをつなぐこと(ハードウェアレイヤー)。自社のモノだけをつないでも価値がないことは、これまで論じてきたとおりだ。次に、つないだデータを集約し、統合・分析するデータ基盤(PaaSレイヤー)を保有すること。これを持たない場合には、他社のプラットフォームにデータを提供するだけ(データ・サプライヤー)になってしまう。さらに、顧客に使われるアプリケーションを保有すること(SaaSレイヤー)。使い勝手の悪いアプリでは、IoTプラットフォーム自体の価値がなくなってしまう。

もう1つ重要なKSFがある。「スピード感をもって立ち上げること」だ。

多くの製造業は、同じようなモデルを目指している。他社に先駆けてIoT全レイヤー(ハード、PaaS、SaaS)を高い品質で揃えることが重要となる。

(出所: Ridgelinez知見に基づき作成)

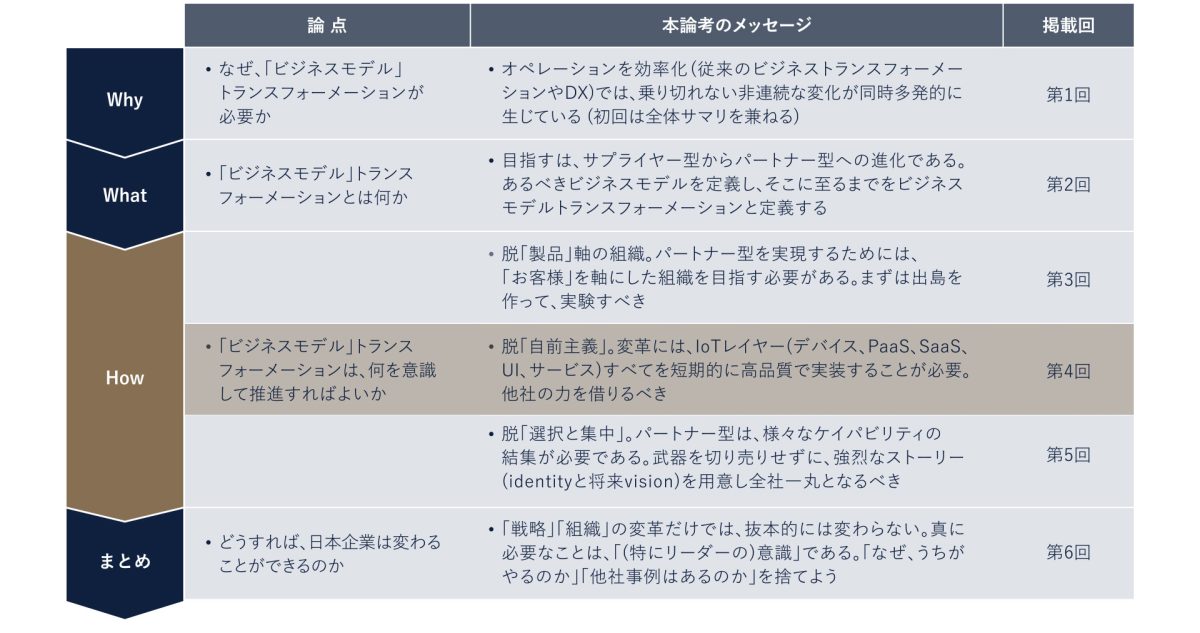

そのため、自前主義にこだわるのではなく、他社の力もうまく活用して、新たなビジネスに必要なケイパビリティを早期に構築することが求められる。

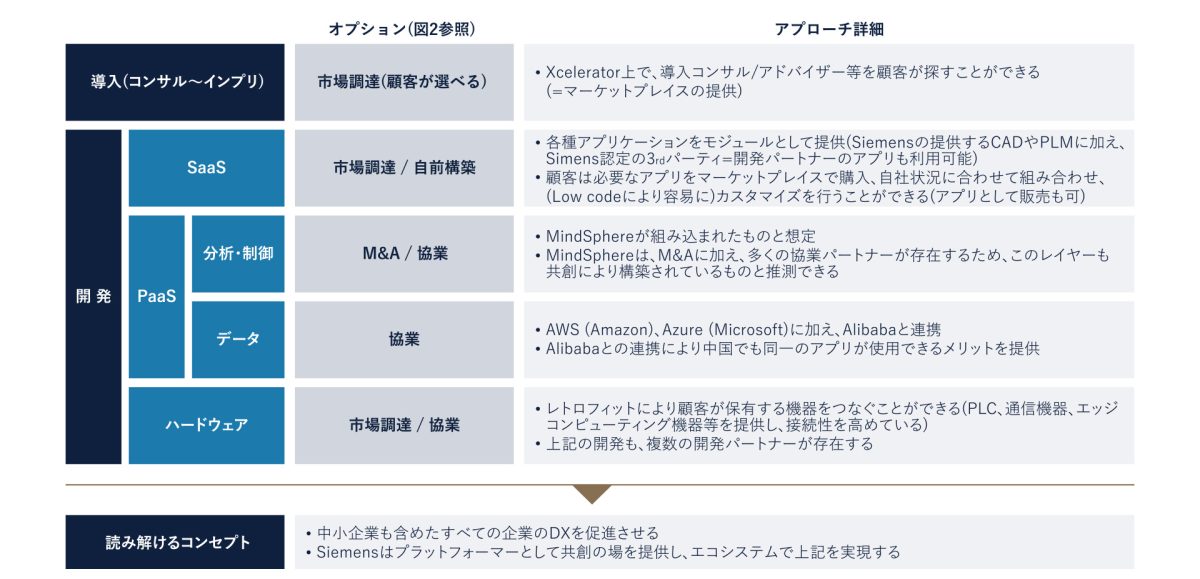

ケイパビリティの構築には、いくつかのオプション(図3参照)があり、コントロールのしやすさ(=品質の担保)、スピード、コストの観点から、戦略的に選択することが重要である。

次節にて、自前主義を貫こうとして失敗したGE Predixの事例をもって、他社の力をレバレッジすることの重要性について考察したい。

(出所: Ridgelinez知見に基づき作成)

今こそGEの失敗に学ぶ

GEはIndustrial Internetのコンセプトのもと、すべての製造業に先駆け、2014年にIoTプラットフォーム、Predixを投入した。Predixの商品化を目指し、GEデジタルという会社を作り、累計40億ドルの投資と、IT業界等、外部から5000人を超える人材を採用した。

しかし、2018年、GEは「中核事業に集中するため」として、Predixへの投資を縮小する(GEデジタルの分社化、Predixのために買収した子会社の売却、GEデジタルCEOの辞任、ITエンジニアの解雇を行った)。売上は目標の1/10程度だったとのことである。

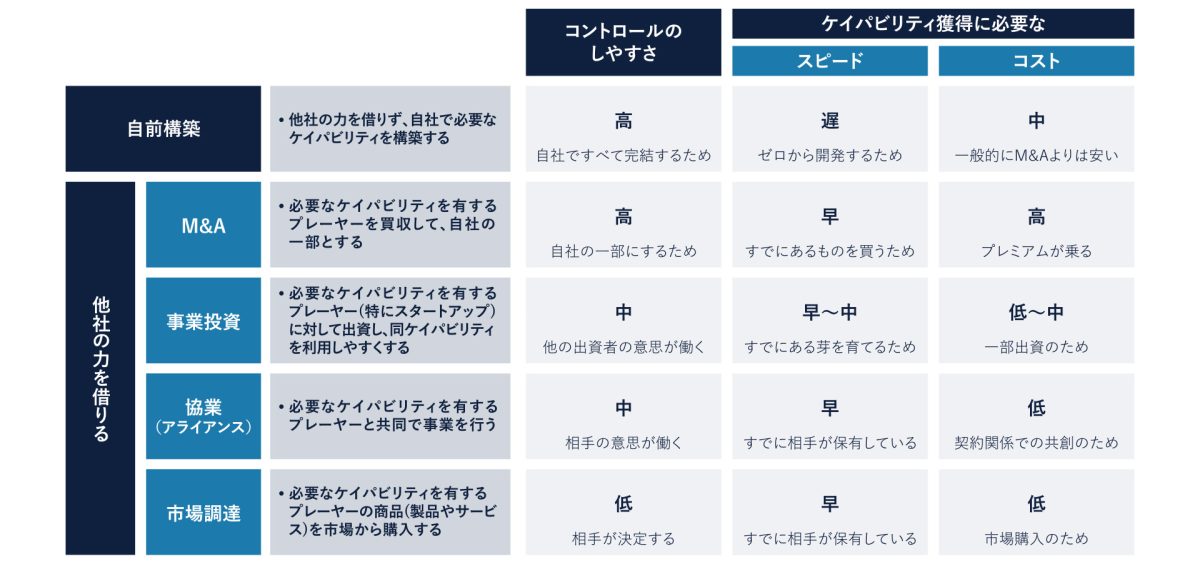

一方で、IoTプラットフォームのコンセプト自体は、非常に魅力的なものであり、他の製造業に引き継がれ、進化している。特に、SiemensのMindSphereというIoTプラットフォームが成功事例としてよく知られている(GEの動向を意識して2016年に同プラットフォームをローンチしている)。GE Predixの失敗とSiemens MindSphereの成功について、様々に語られているが、本論考では当時の顧客のニーズという観点で整理した(図4)。これにより、図2において設定したKSFの重要性も明らかとなると思う。

GEは、すべてを自社でコントロールするために、IoT全レイヤーにおいて自前主義を貫こうとした。結果、GE製品しかつなげることができない(ハードウェア)、GEクラウドにデータを上げないと使えない(PaaS)、GEのアプリケーションしか使えない/カスタマイズもできない(SaaS)、という状況となった。

顧客は、現場でGE製品以外にも多数の製品を使用しているし、すでにデータ基盤を構築済み(オンプレミス/他社クラウド)であるし、既存のアプリケーションをうまく活用していたわけである。GEは、良いモノを提供すれば売れるはず、というプロダクトアウトの発想で臨んだために、顧客の実態に合わせたソリューションが提供できなかった、と言える。

ERPのように、主に間接業務に対するソフトウェアであれば、顧客はシステム(グローバル標準だと言われる)に業務を合わせてくれるかもしれない。しかし、Predixが対象としようとした領域は、生産管理等、顧客にとってコア業務であり、差別化のために顧客ごとに独自の業務が行われているわけだ。

Siemensは、MindSphereにてPredixの逆を行った。

顧客の現場にあるモノをすべてつなぐ(後付けの通信機器によるレトロフィット)、顧客がすでに使っているデータ基盤とつなぐ(AWSやAzure等とのAPI連携)、既存アプリケーションとの連携(API連携)を可能とし、かつ顧客の実態に合わせるべく容易にカスタマイズできるようにした。

Siemensは、自前主義に陥ることなく、IoT各レイヤーにおいて、KSF(図2)を実現する動きをとっていることがわかる。

以降の2節で、Honeywellや現在のSiemensが、IoT各レイヤーをどのように構築しているか見ていきたい。

(出所: 各種公開資料およびRidgelinez知見に基づき作成)

パートナー型モデルの模範Honeywellの戦い方

第2回コラムにて、Honeywellがパートナー型ビジネスモデルへの転換を図り、PSR 4倍(Price to Sales Ratio: 株価売上高比率または倍率。時価総額÷年間売上高)という製造業として驚異的な値となっていることをお伝えした。

Honeywellは、アカウントマネージャー(第2回コラム参照。特定の顧客を担当し、役員クラスに対する営業を行う者)を配置するような相手(=業界大手)のDXを支えるパートナーとなることを志向している。同社は、サプライヤー型からのビジネスモデルトランスフォーメーションの実現にあたり、他社の力を活用して新しいケイパビリティの構築を行っている。

ハードウェアについては、競争力のある製品は自前で開発もするが、原則として、顧客の現場にあるものをつなぐ、という発想である。

ソフトウェアについては、PaaSレイヤー(Honeywell Forge)は他のIoTプラットフォームとの差別化を図るために自前で構築することを選択している(エンジニアを外部から採用)。もちろん、AWSやAzureとのAPI連携が可能であり、顧客が構築したデータ基盤を活用することが可能である。SaaSレイヤーは、顧客業界・業務においてデファクトになっている/なりつつあるアプリケーションを提供している会社を買収し、そのアプリをForgeと連携する。

こうした工夫により、顧客の既存資産を有効に活用しながら、顧客のDXを促進させることができる。

顧客へのインプリケーション(導入)にあたっては、第3回コラムで整理したとおり、アカウントマネージャーやソリューションアーキテクトが顧客との協議を踏まえてソリューションを提案し、アライアンスパートナーの力も借りながら実装している。

(出所: 各種公開資料およびRidgelinez知見に基づき作成)

脱自前主義の究極的な形: Siemensが「Xcelerator」で狙う新たな世界

Siemensを理解するキーワードは、もはやMindSphereではないようだ。

同社は、Xcelerator(エクセラレーター)という新たなコンセプトを世に問うている。これは、MindSphereで築き上げたIoT全レイヤーを統合する仕組みを、大企業だけではなく、すべての組織(企業だけでなく、学校や病院等も対象)に適用することで、世の中をスマートにすることを目指すための考え方だ。

大企業は自ら投資を行う余力があるため、SiemensとともにMindSphereを活用したDXを推進することができた。小さい組織では、それができない。

Xceleratorでは、カスタマイズを最小化できるよう、マーケットプレイス(iPhoneのアプリストアをイメージしていただきたい)で必要なアプリケーションをモジュールとして購入することができる。アプリはすべてAPI連携が可能であるため、組み合わせることにより顧客のニーズに合うソリューションを組み立てることができる。

カスタマイズも簡易的なプログラミングで行うことができるため、顧客自ら開発を行うことができる(MendixというLow code開発基盤を保有する会社を買収し、Xceleratorの一部としている)。こうして顧客が開発したソリューションはマーケットプレイスで販売することも可能である。

PaaSレイヤーもMindSphereをモジュールとして使用することができる。ハードウェアについても顧客資産をつなぐための仕組みを多数準備している。

導入については、先述のとおり顧客自らが実行することもできるし、マーケットプレイスからコンサルタントや導入ベンダーを探すこともできる。

SiemensのXceleratorは、先述のように、DXを進めたい組織(=顧客)と、それを支えるプレーヤー(=導入コンサル、インプリベンダー、アプリ開発者、メンテナンス実施者等)をつなぐビジネスプラットフォームである。

Siemensはエコシステムの中心に立つことを戦略としたわけである。

(出所: Siemens XceleratorおよびMindSphereに関する各種公開情報に基づき作成)

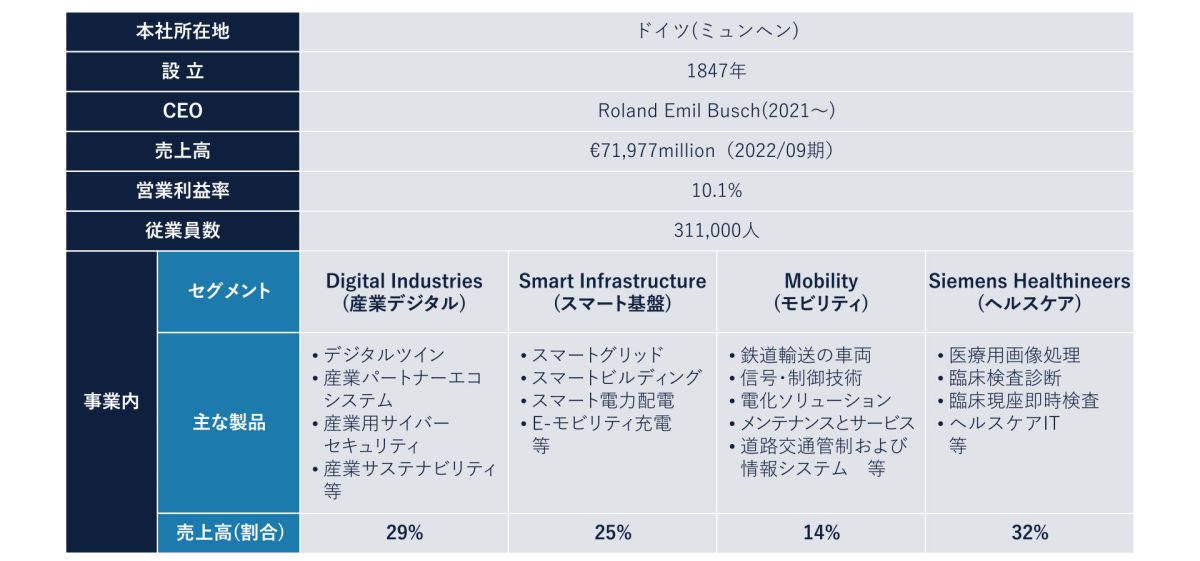

Simensは、図7に示すとおり、4つの事業領域でビジネスを行っており、それぞれの領域にてXceleratorを推進している。一例として、ここでは、Mobilityに関する取り組みを整理する(図8)。

(出所: Siemens web サイト等の公開情報に基づき作成 (日本語訳はRidgelinez))

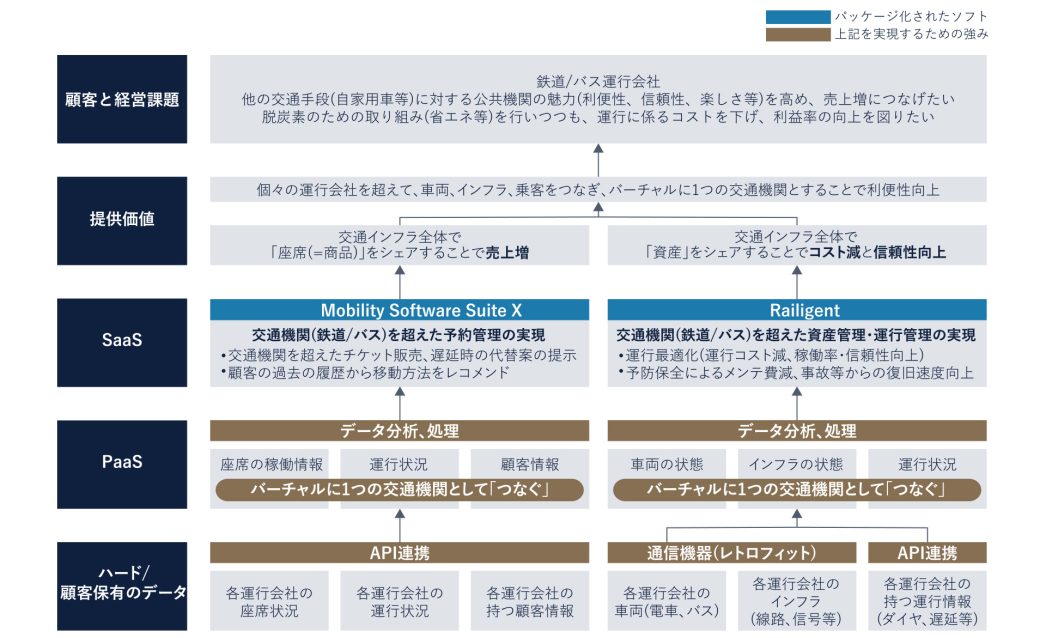

欧州の複数の鉄道会社やバス運行会社を顧客とし、関連するプレーヤー(乗客、インフラ管理会社、メンテナンス実施者等)をつなぐビジネスプラットフォームをSiemensは構築した。これにより、個々の運行会社(鉄道/バス)が保有/利用する資産(車両、インフラ)やデータ(ダイヤや運行状況、座席の予約状況)をすべてつなぎあわせ、バーチャルで1つの交通機関を創り出した。

こうして乗客にとって公共交通機関の利便性が増し、結果として運行会社各社の売上増につながる。また、運行やメンテナンスの効率も上がるためにコストも下がる。

このように、現在のSiemensは、特定の顧客のパートナーとなること(=Honeywellの戦略)を選ばず、業界全体のパートナーとなりエコシステムを運用する立場に立つことを戦略としている。

(出所: Siemens webページに基づき作成)

日本製造業のトランスフォーメーションに向けて: AmazonやMicrosoftを目指さない

ここまで、パートナー型モデルに移行するために、IoT全レイヤーを高い品質で、かつ、他社よりも早く構築していくことが重要であり、そのために自前にこだわることなく戦略的に他社の力を活用すべき、とお伝えしてきた。

最後に、日本製造業はどの範囲でIoT全レイヤーを揃えるべきかについて考察してみたい。IoT全レイヤーを揃えることは、IoTプラットフォーム(PaaSレイヤー)をどの範囲で適用するか、ということに同義であるため、以下、同じ意味で論じる。

HoneywellやSiemensのようなパートナー型に転換した製造業は、IoTプラットフォームの適用範囲を自らの事業ドメインに限定している。これは、顧客業界ごとに実現したいこと(=経営課題)が異なること、業界によって扱うハードが異なる(=制御技術・業務ノウハウが異なる)ことが理由であると推察する。

Amazon(AWS)や、Microsoft(Azure)とは、狙うレイヤーが異なることに注意が必要である。AWSやAzureはデータレイヤー(図4や図5参照)において汎用化を狙う存在であり、Forge(Honeywell)やMindSphere(Siemens)はその上の分析・制御のレイヤーである。分析・制御においては、顧客業務(オペレーション)に対する深い理解が必要となる。

ビジネスモデルトランスフォーメーションを目指す日本製造業においても、以下が重要となる。

- 汎用化は目指さない

- ハードで強みを持ち、かつ顧客を理解している領域で戦う

特に2点目にて、HoneywellやSiemensよりもハードで勝る業界に対して、自社がパートナー型モデルを推進すれば、自社が選ばれる可能性は高まる。日本製造業の強みは、製品技術力の高さであるからだ。

つまり、自社の製品としての強みを発揮できる領域こそ、IoT全レイヤーの構築を目指すべき領域である。

自社ならではのIoTプラットフォームを早期に立ち上げるためにこそ、他社のプラットフォームを有効に活用すべきだ。汎用性の高いレイヤー(特にデータレイヤー)は、他社のプラットフォームを活用し、差別化要素となるべき機能を独自のプラットフォームとして持つことで、品質高く、かつスピード感をもって展開していくことができよう(図9)。

(出所: Ridgelinez知見に基づき作成)

終わりに

Ridgelinezは、日本の製造業が再びグローバルで輝く存在となるため、持続可能な未来をお客様とともに築きあげていきたい。企業の存在意義とも言えるパーパスに基づき、常に「人」を中核に添えて、事業と組織・人の変革を同時に推進する4X思考のフレームワークを提供し、変革の創出まで伴走していく。

我々はこの考え方を軸に、日本の伝統的大企業の変革を支え、製造業全体を強くするサービスとして以下を重点的に展開している。

- 「ビジネスモデル」トランスフォーメーション (本シリーズのテーマ)

- オペレーション変革(先端技術によるコア業務の変革)

- DTMO (Digital Transformation Management Office。全社DXの推進リード)

本コラムシリーズでは、我々の提唱する「ビジネスモデル」トランスフォーメーションによる製造業の真の成長戦略を探索している。第3回から第5回では、「ビジネスモデル」トランスフォーメーションを進めるための3つの“脱”について整理している。

次回(第5回)は、脱「選択と集中」について論じる。機関投資家は多角化(コングロマリット)を悪として事業領域を絞るように日本製造業へ圧力をかけていた。しかし、コロナ禍を境として、機関投資家も「正しく剪定された枝であれば、複数の幹を持つ木の方が強い」という発想をするようになってきた。一本足打法であったことによりコロナ禍で打撃を受けた企業があったことにもよる。そこで、選択と集中ではなく、多角を活かしたまま、さらなる成長を目指すことを考えたい。

ぜひ次回以降も本コラムにお付き合いいただきたい。

日本製造業にはこれまでの歴史で培ったハードにおける技術力という強みが存在する。これは、GAFAMにはないものだ(したがって、実は喉から手が出るほど欲しい)。

一方で、「技術の会社」という枠組みにとらわれてしまっているように見受けられる。顧客は、製品が欲しいのではなく、経営課題を解決したい、ということは本論考にて繰り返し述べてきた通りだ。

技術力という強み(技術基盤)、それを評価してくれる顧客(顧客基盤)というアセットを、新たなビジネスモデルのもとレバレッジすることで、次の50年、100年も日本製造業は輝き続ける存在となることができる。

日本製造業の歴史と未来に懸け橋をかけるためのディスカッションに、お声がけいただけたなら、大変光栄である。

共鳴する社会展

共鳴する社会展