事業間シナジーを競争力に変える「ライフジャーニー」起点のCX変革(3)

- 関連キーワード:

本コラムでは、様々な事業領域への多角化戦略を進めてきた企業(コングロマリット)における、事業間シナジー創出の実践的なアプローチについて考察している。

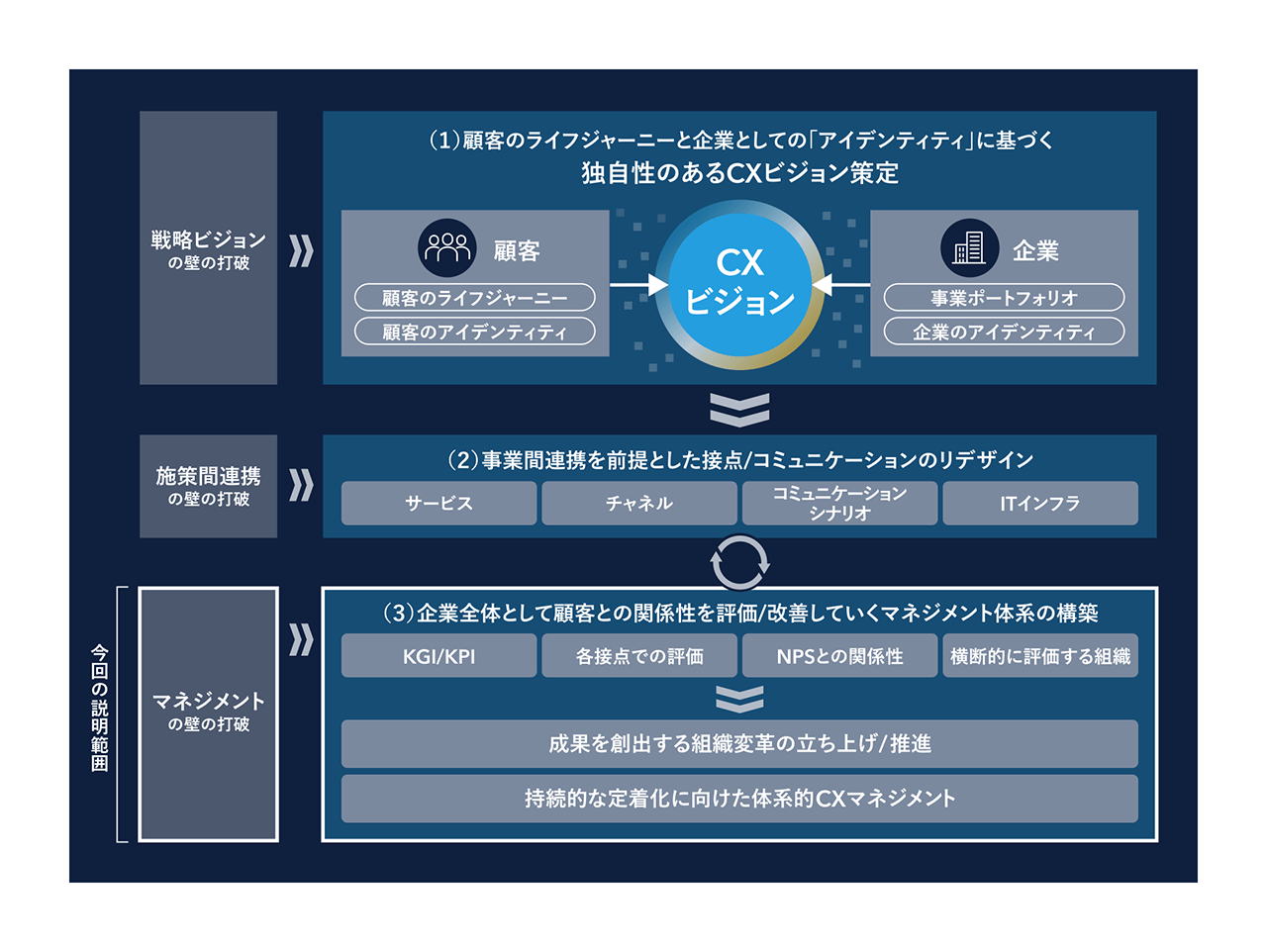

第1回では、コングロマリット企業におけるCX変革を阻む事業構造のサイロ化について、「シナジー創出における3つの壁」という観点から分析した。

1つ目には「戦略/ビジョンの壁」を挙げ、戦略やビジョンが事業別に個別最適化されていることが、その企業らしい一貫した体験の提供を阻んでいることについて解説した。2つ目には「施策の壁」を取り上げ、事業やチャネルごとに分断されたコミュニケーション/顧客体験が機会損失につながることについて触れた。さらに3つ目は「マネジメントの壁」に注目し、事業間連携を阻害する縦割りの成果指標/組織体制にも意識を向けるべきであることを述べた。企業は各事業の間に存在するこれら3つの壁を打破することで、事業横断で顧客の長期的なライフジャーニーに寄り添い、近年の経営課題となっているLTV(顧客生涯価値)の最大化を実現することが可能となる。

第2回では、上記3つの壁のうち「戦略/ビジョンの壁」「施策の壁」を乗り越えるための実践的なフレームワークや事例をご紹介しながら、顧客のライフジャーニーを分析する手法や、事業間シナジーの創出に向けたビジョン/施策の具体化方法について解説した。

第3回となる本稿では、上記3つの壁における「マネジメントの壁」を乗り越え、事業間シナジーを創出し、適切に評価・推進するための考え方と、LTVの最大化に向けたCX変革の立ち上げ・定着に関するマネジメント手法についてRidgelinezの実践知に基づいて解説する(図1)。

はじめに

第1回、第2回と、Ridgelinezが提言するCX変革における理想的なアプローチとして、「ライフジャーニー」に基づくビジョンの策定や施策設計についてのノウハウを述べてきた。

しかし、変革を実現していくにあたっては、以下のように、指標による評価の形骸化や目的・ビジョンの存在意義の希薄化など、取り組みの継続、浸透において解決すべきマネジメント上の課題が多く見られる。

– ロイヤルティ指標の取得が形骸化し、具体的な接点やサービスの改善に活用されていない

– ビジョンは存在するものの、具体的な取り組みは各部門で分散して行われ、部門内に閉じた施策となっている

上記のような問題は、なぜ起こってしまうのか。

本来、事業間シナジーを創出するための変革には、事業を跨いだ共通の目標やビジョンを可視化し、トライ&エラーを繰り返しながら生活者の「ライフジャーニー」に基づく施策を継続的に展開し、段階的に成果を積み上げていくことが求められる。

それぞれの施策を顧客のライフジャーニーに沿った形で評価し改善し続けることで、ネットプロモータースコア(NPS®)などへの影響を把握しながら、最終的にLTVの向上を持続的に実現することが可能となる。しかし、解決すべき課題として前述したような事象は、CX変革の目標やビジョンの達成に向けたアプローチと評価マネジメントが不適切である場合に発生するとRidgelinezでは捉えている。

ここからはRidgelinezの実践知に基づき、このような事象の発生を未然に防ぎ、変革を効果的に推進するためのノウハウを、「変革の立ち上げおよび推進アプローチ」と「定着化に向けたCXマネジメント」という2つの観点から紹介していく。

成果を創出する組織変革の立ち上げ/推進アプローチ

変革の立ち上げ、進め方の課題

一般的に、企業における変革のアプローチには、トップダウンの指示に従い進行する方法や、意思を持った事業部門が主体となってボトムアップの取り組みを推進し積み上げていく方法など、いくつかのパターンが存在する。

トップダウンの指示は、その後、方針が具体化され実行へ移っていくにあたり、部門ごとのサイロ化が起こることや、成果の創出や報告までに時間がかかることで当初のスピード感や経営層の意思が薄れてしまう場合が多く、全社的な取り組みとして機能せず、システムの導入や一部施策にとどまるケースが見受けられる。

一方で、積極的な意思を持つ事業部がボトムアップで変革を推進する場合でも、部門を跨いだ目的の共有が不十分であることや、効果を証明するまで自部門以外との本格的な連携を控えることなどによって、周辺部門の協力を得られず孤立してしまうことが少なくない。

企業全体を巻き込むCX変革推進の立ち上げアプローチ

企業全体を巻き込んだCX(顧客体験)変革を推進するためには、どのようなアプローチが最も効果的だろうか。

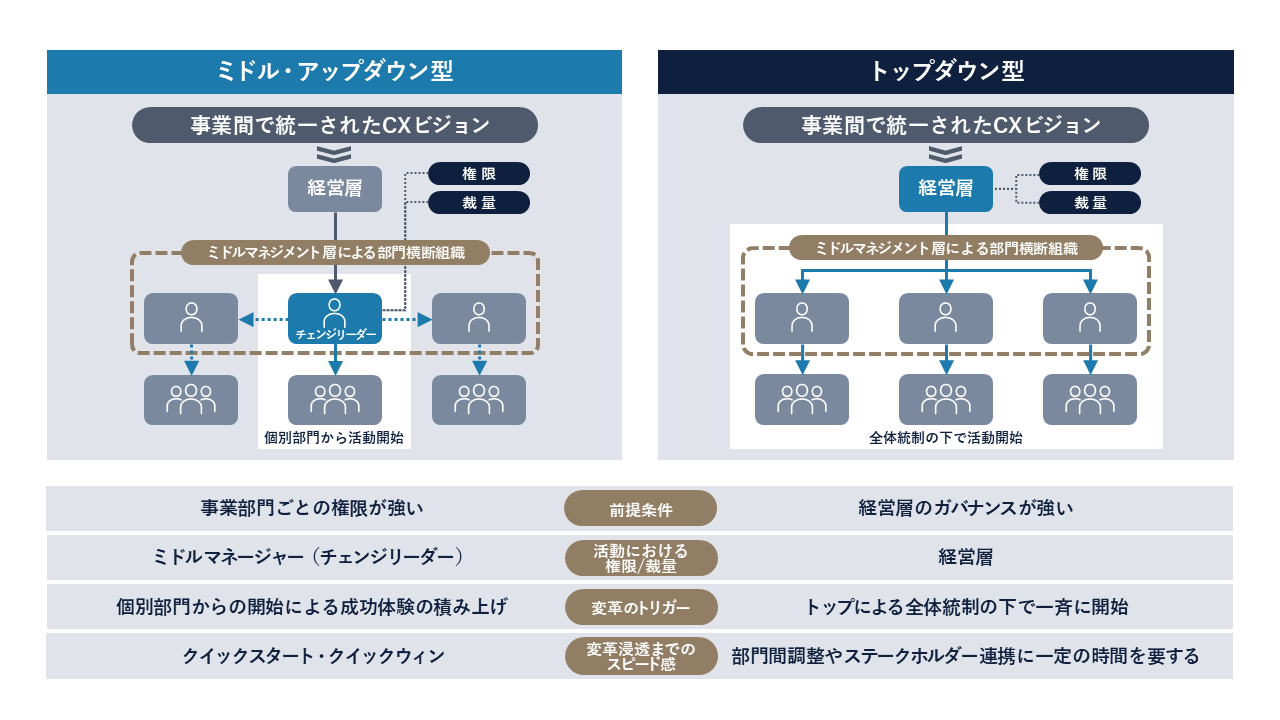

前述したとおり、一般的に変革の推進活動にはトップダウン型とボトムアップ型の2つのアプローチがあるが、それぞれにメリットとデメリットがある。

トップダウン型のアプローチは、迅速な意思決定を可能にする一方で、関与するステークホルダーが多岐にわたるため、事業間での施策展開や成果創出においてスピード感が損なわれる懸念がある。

対照的に、ボトムアップ型では、経営層に対して成果を示しながら意思決定を仰ぐ必要があり、推進スピードが遅くなるという傾向がある。また、取り組みの範囲が限定される間はステークホルダーが限られるため実現は速いが、事業間を連携する大規模な変革を実現するまでにはトップの意思決定に時間がかかる懸念も抱えている。

このような懸念を解消するために、Ridgelinezでは一橋大学名誉教授の野中郁次郎先生が提唱する「ミドル・アップダウン・モデル」に基づき、ミドル層に変革のキーパーソンとなるチェンジリーダーを配置し、トップ層(縦)と現場レイヤーの他部門(横)の双方に対して成果をコミットし、変革を推進するミドル・アップダウン型のアプローチを推奨している。

「ミドル・アップダウン・モデル」では、トップ層が大きなビジョンや夢を描くこと、ミドル層には、第一線の社員が理解し実行に移せる具体的コンセプトを創出することが求められる。

そのうえで、RidgelinezではこれまでCX(顧客体験)に基づく事業変革をご支援してきた実践知から、現場レイヤーの他部門とも密に連携して、迅速かつ効果的に変革していくための進め方を定義している。

Ridgelinezの考えるミドル・アップダウン型のアプローチでは、ミドル層のチェンジリーダーが、トップと合意したビジョンに基づきクイックに成果をあげることで、ライフジャーニー(本コラム第2回参照)に基づく事業間の巻き込みをよりスムーズに、迅速に行うことが可能となる。

Ridgelinezの推奨するアプローチは、具体的には以下の流れである。

- まず、トップの意思に基づいて権限と裁量(人事や予算等)を事業部門の特定のミドル層に付与し、そのミドル層がチェンジリーダーとなって変革に向けた事業間シナジーの全体的なビジョンを描く。

- さらに、ビジョンと経営指標との関連性を明確に示すことでトップと変革の推進をコミットする。

- そのうえで、ビジョンや指標に基づき、現場レイヤーで実績をあげ、徐々に施策のスコープを事業内から事業間、事業間から全社へと拡大していく。

戦略の実行は一般的にトップダウンで行われることが多いが、迅速なCXマネジメントの立ち上げと早期の成果創出には、このミドル・アップダウン型アプローチによるクイックスタートとクイックウィンが不可欠だと考える。

ミドル層のチェンジリーダーが変革活動を推進することで、経営の意思決定と現場の動機付けなど、組織横断的な要素を360度でカバーし、企業全体を巻き込んだ事業間シナジーを創出していく。

このように、トップと現場の双方に対して成果を創出し、事業間で統一されたビジョンの達成に向けた成功体験を積み上げることが、変革の成功の鍵となる。

事業間連携を促進・定着化するCXマネジメントの体系化

CXマネジメントの目指す姿

前章では、迅速なCX変革に向けて、チェンジリーダーがどのように組織を立ち上げドライブしていくべきかについて解説してきた。ここからは、事業横断でCXマネジメントを実行していくための具体的な手法について触れていきたい。

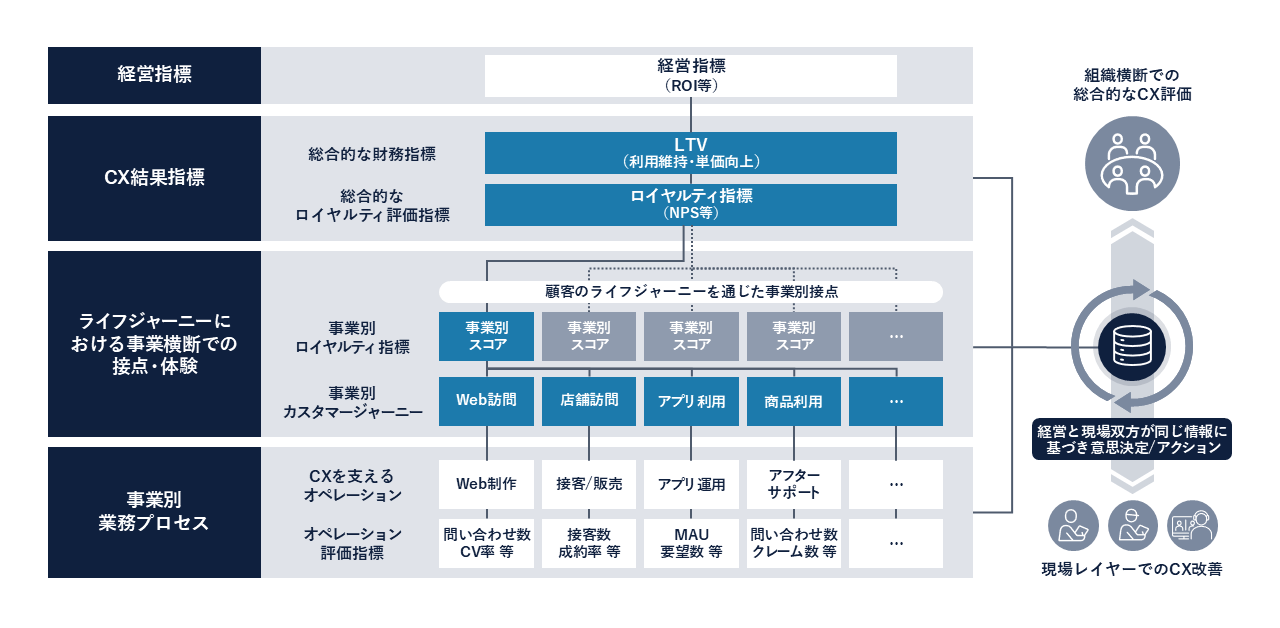

企業が顧客のライフジャーニーに寄り添って体験を提供し、LTVを最大化しながら持続的な成長を遂げるためには、企業やブランドに対する顧客のロイヤルティを経営指標と結びつけ、適切に投資判断を行っていくことが求められる。その実現には、事業を横断したCX結果指標を体系化することで顧客体験を一元的に評価し、課題領域の見極めを行う仕組みづくりが不可欠となる。こうした指標と仕組みの整備により、日々蓄積されるデータに基づいた戦略的な意思決定が可能となり、顧客ロイヤルティの向上と競争優位性の確立を実現することが可能となる。この仕組みが継続的に運用されている状態を、CXマネジメントの目指す姿として定義したい。(図3)

定着を実現するうえで乗り越えるべき障壁

こうして体系化された指標と、それをマネジメントする仕組みを実現することで、企業はよりCX変革に対する戦略的な意思決定を行うことが可能になるが、複数の事業を跨いだCX結果指標の評価・定着を実現するうえで乗り越えるべき代表的な障壁についても触れておこう。

- 組織ごとに実施される部分最適化

ロイヤルティは複数の顧客体験から形成されているため、「どの接点のどのような顧客体験」がロイヤルティに寄与しているのかを特定することは非常に困難である。また、単純な1つの施策からロイヤルティが醸成されるものではないということは、第1回のコラムでも触れてきた。そのため、それぞれの接点に関わる部署ごとにロイヤルティを評価している場合、それが部分最適化を生む原因となることが多い。複雑に折り重なる複数の顧客体験が、事業やサービス、ひいては企業に対する愛着を形成しているため、ロイヤルティを個別の体験や接点で評価することは不適切であろう。 - 数値化の難しさ

また、事業間を横断したロイヤルティを単一のアンケートの数値指標のみで評価することも困難である。ロイヤルティを計測する指標にはいくつかの種類があるが、代表的な指標であるNPS ®も万能な指標ではない。単体の事業やサービスの推奨度を計測する数値として有用ではあるが、事業横断で顧客ロイヤルティを高めていくためには、顧客のライフジャーニーを起点とした各事業接点での体験が、満足度や推奨度にどの程度影響を及ぼすかを調査していく必要がある。 - 評価されにくい性質

CX施策の評価においては、個々の施策の短期的な成果が目に見えやすく、評価されやすい特徴がある。一方で、顧客のロイヤルティは、中長期的な関係構築と体験価値の提供を通じて醸成されるという側面もある。このように一定の時間を要する取り組みは、数字として見えにくく、現場としても継続することが難しい性質がある。したがって、短期的なKPIや目先の成果にフォーカスするだけでなく、中長期的な指標と併せて定点観測するマネジメント指標の体系化が重要となる。

事業間を跨いでロイヤルティ向上を測定するCXマネジメントの体系化

前述した障壁を解消するためには、まず事業横断的な視点でCXの結果指標を体系化し、各接点の顧客体験が全体に与える影響を明確にする必要がある。次に、顧客のライフジャーニーを起点としたモニタリング調査を設計し、ロイヤルティの数値化を進めることが重要だ。また、短期的な成果に偏らず、中長期的な成果を評価できる指標体系を構築し、継続的な取り組みを支援する組織や文化を作り上げることが求められる。

Ridgelinezでは、このような難しい変革の定着に向けて、人のライフジャーニーを起点としたCXマネジメントの体系化を推奨している。ポイントは以下の4点である。

①ロイヤルティ指標と財務指標の関係性の明確化

既存のロイヤルティ関連指標と財務指標(LTVなど)との関係性について、これまでの実績データの分析を通じて紐付けを行う。これにより、事業間で統一されたブランド体験の提供やシームレスなサービスの提供によるエンゲージメントの強化など、相互送客だけではないCXの効果も数値として評価できるものに変換しておく。

②事業間共通のCX結果指標の策定と事業横断での評価接点の整理

事業を横断した形でCXを評価するための結果指標を決定し、各事業における寄与の仕方を明確化する。さらに、本コラムシリーズ第1回で定義したライフジャーニーに沿って、事業横断での顧客接点やサービスにおけるそれぞれの顧客体験を、カスタマージャーニーとして整理する。

③事業横断でのモニタリングや実査のシステム設計

ライフジャーニーに沿った接点や重要なライフステージの変換点で、ロイヤルティや次に期待するフィードバックについてアンケートを取るような設計を実施し、そのデータを集約するプラットフォームの企画も実施する。

また、ミドル・アップダウン型アプローチをリードするミドル層に対して、事業横断での取り組みを進めるためにCXを軸としたKPIを設定することも肝要である。

④CX変革を担う事業横断組織の立ち上げ

最後に、これらを効率的、かつ効果的に推進するための組織を設計することが重要である。CX戦略を担う組織として、様々な接点や施策を横断したCX施策について人を起点として企画し、実行し、評価を担うチームを段階的に組成する。これには、実際に取り組みを担う現場への権限移譲が必要となるため、経営者の差配が必要である。

本章では、企業の成長を支えるためのCXマネジメントの変革について述べた。この変革を推進するためには、顧客体験を包括的に評価し、ロイヤルティを経営指標に結びつけることがスタートラインとなる。これにより持続可能な評価体系を築き、事業間の連携・協力を強化することで、最終的なゴールであるLTV経営を実現することが可能となるのである。

おわりに

ここまで、全3回のコラムシリーズを通じて、顧客の「ライフジャーニー」と、複数の領域で事業を展開する企業が「アイデンティティ」に基づいた企業全体としてのCXのビジョンを作り、その変革を実行、マネジメントするためのアプローチについて紐解いてきた。

企業の持続的な成長には事業を横断した顧客LTVの向上が重要課題となるが、各事業の自律的な業務遂行を重んじてきた日本企業においては、部門を跨いだ連携を自然発生的に行っていくことは難しく、多くの企業が部分最適の施策に落ち着いてしまいがちだ。

前述したミドル・アップダウン型アプローチは、こうした課題を乗り越えていく実践的なノウハウである。経営層とミドル層に存在するチェンジリーダーが意思をもって企業変革を実現できるように、Ridgelinezは蓄積してきた知見に基づいて伴走していきたい。

(※)ネット・プロモーター、ネット・プロモーター・システム、ネット・プロモーター・スコア、NPS ®、そしてNPS ®関連で使用されている顔文字は、ベイン・アンド・カンパニー、フレッド・ライクヘルド、NICE Systems, Inc.の登録商標又はサービスマークです

共鳴する社会展

共鳴する社会展