データドリブンマネジメントを進化できるか

―差がつく「稼ぐ力×成長力」―

2023年3月に東京証券取引所(以下、東証)が全上場企業に対して「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応等」の要請を行った、いわゆるPBR改善要請を発端に、日本企業には既存事業の稼ぐ力の向上だけでなく、将来の成長を牽引する価値創造ストーリー(成長力)が求められるようになった。特に「データやデジタル技術を活用した業態変革・新規ビジネスモデルの創出」が重要視されているが、変革に向けたシナリオを描き、実践できている日本企業は一部のDX企業を除いて少ないのが現状だ。目先の利益や株主対応といった小手先の改善、限定的なデータやテクノロジー導入に足踏みし、稼ぐ力は停滞、将来の成長の道筋を描けていない日本企業が多い。そのような日本企業にとって今、極めて重要なことは、資本効率を向上させ、稼ぐ力を高めるうえで、乗り越えるべき課題とその解決策を特定すること、そして成長に向けた投資や中長期的な変革シナリオや勝ち筋、成長可能性に対する分析・根拠を示すことだ。その実現には、データに基づいた判断と意思決定を可能にして稼ぐ力と成長力の向上を支えるデータドリブンマネジメントの進化が必要である。本コラムシリーズでは、稼ぐ力と成長力の向上に成功している企業のデータドリブンマネジメントとは何か、その具体的なアプローチと実践事例について3回にわたって解説したい。第1回となる本コラムでは、日本企業の稼ぐ力と成長力の現状を概観し、データドリブンマネジメントを進化させるうえで理解しておくべきポイントを紹介する。

日本企業の「稼ぐ力×成長力」の現状

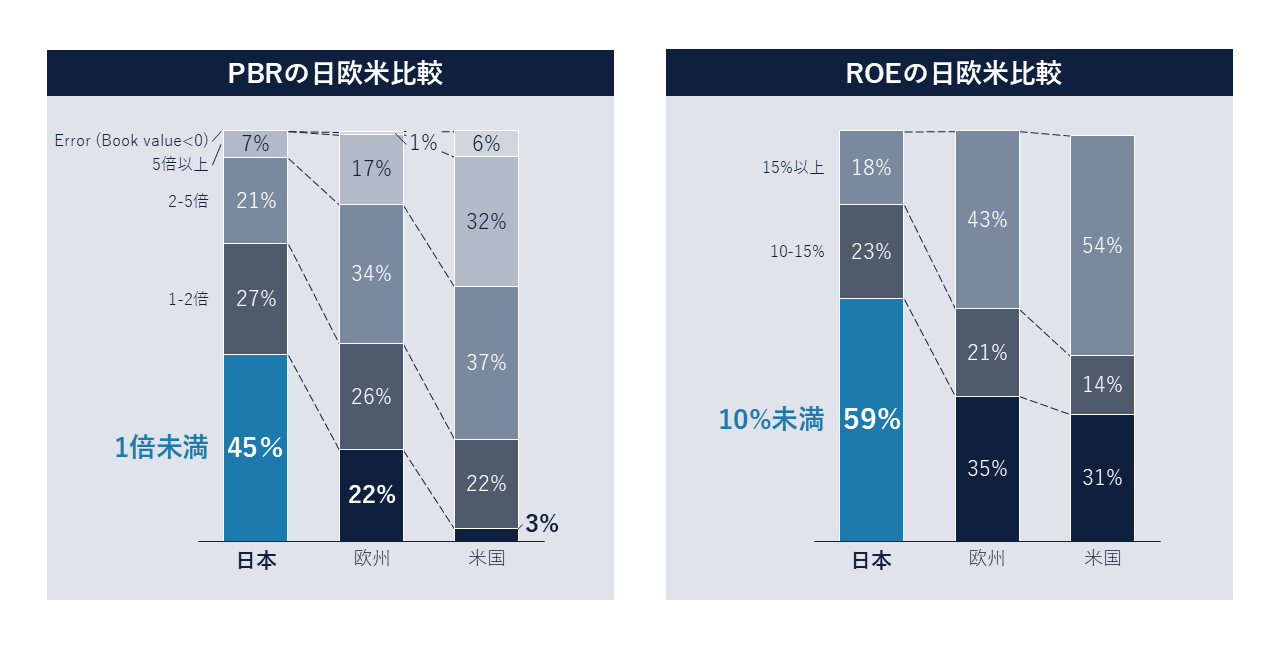

投資家からの日本企業への評価と欧米企業への評価の違いをご存知だろうか。企業価値の代理指標と言われるPBRについて、2023年には日本の上場企業の約45%が「1倍割れ」となっており、この状況に危機感を抱いた東証は、低PBR企業に対して改善を要請するメッセージを発信した。加えて、投資家が企業に対して株主提案する件数も年々増え、市場からの圧力が高まっている。この日本の「PBR1倍割れ」の企業の割合は世界的に見ても飛び抜けており、欧州で約20%、米国で5%未満という2023年の日欧米の大きな差は2024年においても変わっていない。日本企業は営業利益や売上高に対する収益にばかり目が向きがちで、ROE(自己資本利益率)やROIC(投下資本利益率)といった資本効率への意識が低く、「ROEが10%未満」の企業は約59%となっている。これは、米国の35%や欧州の31%と比べ見劣りする(図1)。

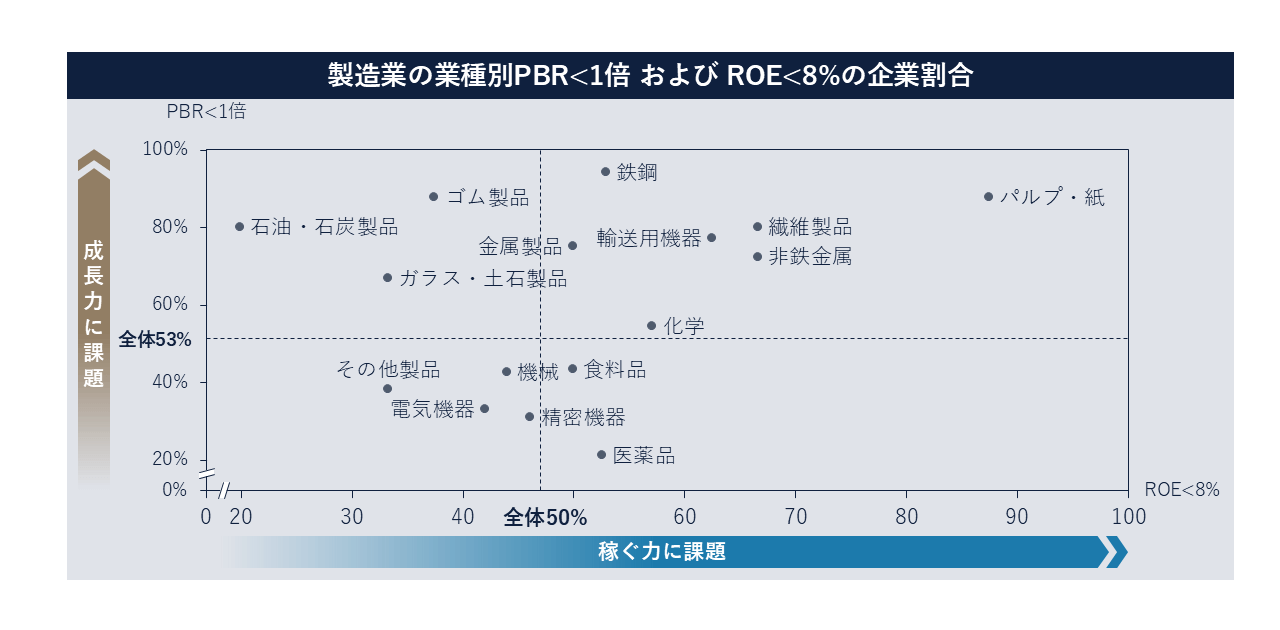

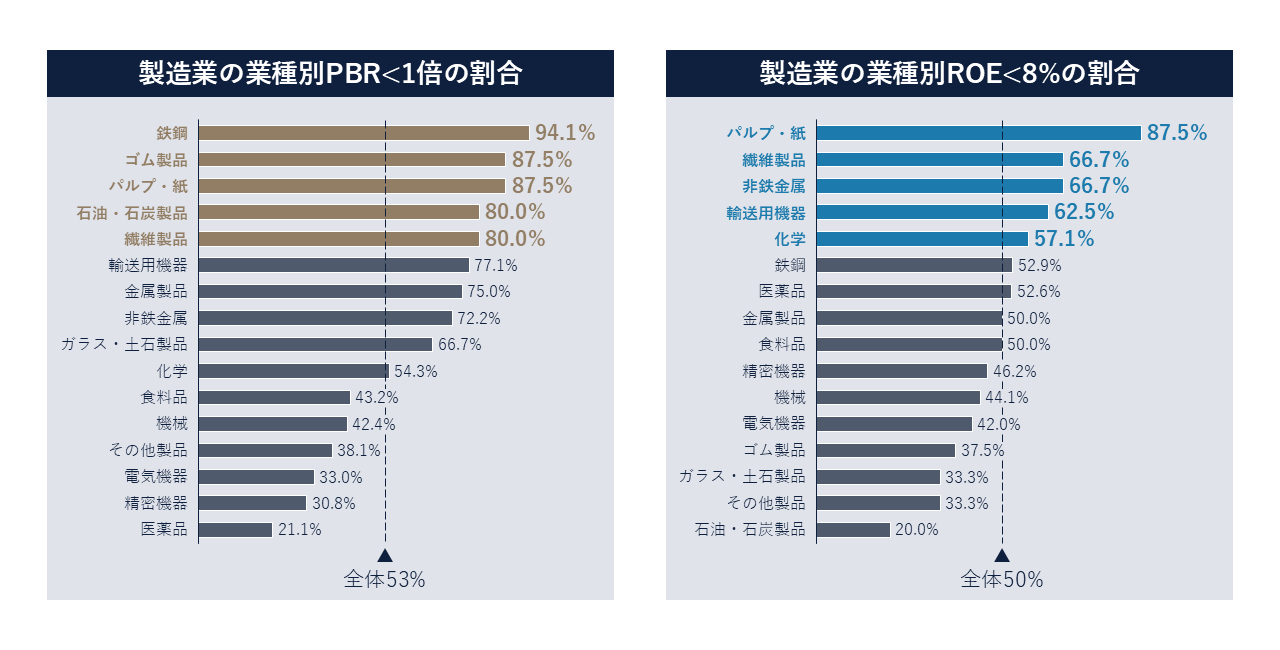

では、PBRを上げるためにはどうすればよいのか。単に将来の成長可能性を示すだけでは不十分であり、現状の事業からの稼ぐ力を高めてROEを上げ、そのうえで将来の成長可能性を示さなければ株価は上がってこない。具体的な数値で示したい。設備投資といった大規模な投資によって資産効率を高めることがより求められる日本の製造業について見てみると、売上規模1,000億円以上の企業(n=464)で「PBR1倍割れ」は53%となっており、そのうち、鉄鋼やパルプ、ゴム、石油の分野の企業では80%以上となる。また、稼ぐ力を示すROEについても一部の分野を除いて約30~70%の企業が投資家の期待リターンと言われる「8%を下回る」結果となっている(図2-1、図2-2)。一体、これまでの日本企業は何をしてきたのだろうか。

多くの日本企業は事業を通じて稼いだキャッシュを自社株買い、内部留保、配当に投じてきた。つまり、稼いだキャッシュを成長投資に向けるよりも小手先のROE改善や自己資本の積み増しに費やし、2023年には上場企業の配当金総額が9兆円を突破した。安定性や短期的な投資家への対応を優先し、中長期的な成長に向けた設備投資や人材育成への投資が十分になされていなかった。これが、近年の日本企業の状況だ。配当や自社株買いが悪いわけではないが、本来の「稼ぐ力を向上させて、新たな成長に向けて投資する」という流れが分断され、稼いだキャッシュが外部に流れてしまっている。このような状況において、日本企業が実質的な稼ぐ力と成長力を高めるためには、まずどこに問題があるのかを見極め、稼ぐ力をどう改善すべきか、新たな成長分野やチャンスがどこにあるのかを考え、稼ぐ力の向上と成長力の向上を両立するための仕組みが何かを明らかにすることが重要ではないだろうか。いずれもデータに基づいた分析、判断、意思決定が必要である。稼ぐ力や成長力の向上をドライブするには、日々のオペレーション、事業管理、全社の経営管理において、自部門や自社のデータから正しく迅速に判断を行うことが求められる。また、社外のデータも含めた総合的な判断や意思決定を行い、重点施策の進捗や事業へのインパクト、キャッシュをどの程度生み出せているかを把握し、そのキャッシュを適切に成長分野に投資するという流れをデータドリブンマネジメントの全体像として再デザインすることが不可欠だ。

(出所:FactsetのデータをもとにRidgelinezにて作成)

(出所:日経バリューサーチのデータをもとにRidgelinezにて作成)

(出所:日経バリューサーチのデータをもとにRidgelinezにて作成)

データドリブンマネジメントで差がつく「稼ぐ力×成長力」

日本の上場企業の約半数が「PBR1倍割れ」の状況にあり、稼ぐ力と成長力の向上によって企業価値を高めることが求められている。その一方で、稼ぐ力と成長力が向上し始めている企業の中には、経営戦略やデジタル戦略の柱としてデータドリブンマネジメントに関する課題認識や施策、その取り組み状況と成果について、中期経営計画や統合レポートで開示する企業も増えている。これまでの目先の利益や規模拡大を重視した経営から、資本効率性を重視する経営に変化した企業が、事業活動のために投じた資本を使ってどれだけ効率的に利益を生み出せたのかをデータに基づいて分析し、判断・意思決定、改善することに3~5年以上取り組んで、一定の成果が出てきていると言える(※1)。

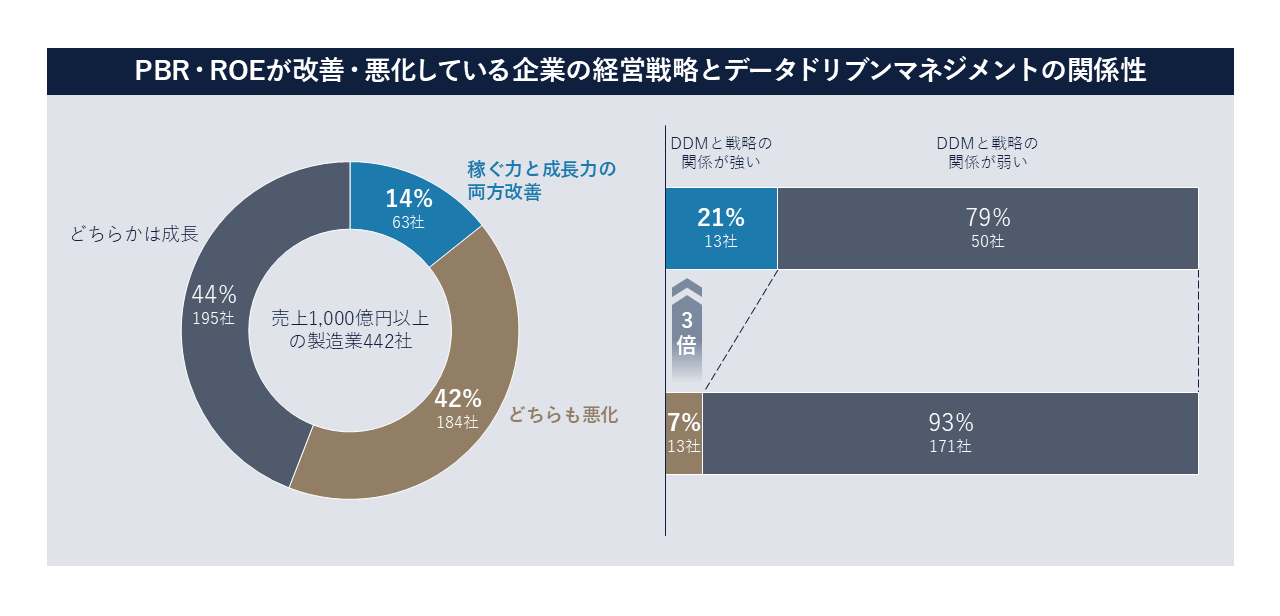

前述した製造業の企業 (n=442)の中で、「直近決算でのPBRが1倍かつROEが8%超となり、またその両方の指標が直近5年間で改善傾向」となっている企業は、全体の約14%の65社程度となる。そのうち21%(13社)がデータドリブンマネジメントを戦略の中核に置き、重点施策の進捗や成果をマネジメントしながら、既存事業のパフォーマンス向上による収益性と事業ポートフォリオの最適化や新規事業の立ち上げ・拡大による成長性を示している。一方で、「稼ぐ力と成長力の両方が悪化傾向」となっている企業は全体の約42%(184社)で、そのうち93%(171社)の中期経営計画には、データドリブンマネジメントと事業戦略が関連づけられた説明はほとんどない。記載されていたとしても、データ統合基盤やAI等のテクノロジー導入に関する内容となっており、データドリブンマネジメントを形式的にしか経営戦略に取り入れていないということが分かる。データドリブンマネジメントの必要性が叫ばれ始めて10年以上の時間が経過しているが、事業戦略の進捗と成果のマネジメントにこだわり、3~5年以上の期間で成果につながるとするならば、稼ぐ力と成長力の向上に結び付けた取り組みは、今からでも決して遅くはない。

では、今から何を意識して次に進めばよいのか。まず市場や取り巻く環境における自社のポジションを診断したうえで、弱点の補強や事業ポートフォリオの改善、他社との差別化、利益向上に向けた改善などに関する仮説を、データドリブンに立案・検証し続けている企業こそが、稼ぐ力と成長力を高めることができると考える。稼ぐ力を高めるには、経営から事業責任者、オペレーション担当者までが、事業における各機能の状況、特に事業における重点施策のインパクトと進捗に関する良し悪しをデータで正しく把握し、迅速に次の一手を判断することができるかどうかが重要だ。一方、成長力を高めるには、将来の成長可能性を示すために現状のデータだけでなく顧客や市場ニーズ、同業他社や新規分野でのプレーヤーを分析し、自社が勝てるという確信をもって製品やサービス、ビジネスモデルの変革の道筋を設計・実行することが最善のアプローチになる。つまり、ビジネスモデル変革や財務・非財務資本を活用した新たなビジネス機会に投資し、価値創造ストーリー実現の可能性を高めることが必要不可欠なのだ。したがってデータドリブンマネジメントの目的は、稼ぐ力と成長力を向上させることにほかならないと言える。このことは日本企業の経営者、チェンジリーダーも頭の中では分かっているはずだ。しかし、大きな一歩に至っていないのは、多くの企業でデータドリブンマネジメントを支える本当に必要な仕組みや人材が十分に備わっていないからではないだろうか。

(出所:日経バリューサーチのデータおよび企業の公開情報をもとにRidgelinezにて作成)

(※1)参考資料:Ridgelinez「HumanTransformation(HX)調査レポート2024」

成功企業は組織文化や価値観に合わせてデータドリブンマネジメントを進化させている

稼ぐ力と成長力の向上に結び付けた取り組みは、その企業の組織文化や価値観の違いによって異なる。多くの日本企業が長年取り組んでいるものの、途中で頓挫するケースや、やり切ったつもりでも成果につながらないケースが少なくない。変革をリードするチームや部門、それに伴走するコンサルティングファームやITベンダー間で目的や目標が正しく引き継がれず、工程ごとに検討が分断され、時間とともに目的と手段がすり替わる。結果として、データ整備やテクノロジー導入がゴールとなってしまったり、何のためのデータドリブンマネジメントなのかという目的を見失ったり、目的が後付けで定義されたりすることが多いのだ。稼ぐ力と成長力の向上のためにスタートしたはずが、単なる効率化や生産性向上を目的にした活動の延長となることもある。

もちろん、効率化や生産性向上が悪いわけではない。データドリブンマネジメントを成功させている企業も効率化や生産性向上には取り組んでいる。違うとすれば、先に述べたとおり、成功企業は市場や取り巻く環境における自社のポジションを診断したうえで、稼ぐ力と成長力の向上までの変革の道筋を描き、データドリブンマネジメントの取り組みを進化させているからだろう。そして、この変革の道筋の描き方は、組織文化や価値観によって異なり、以下の2つのパターン、もしくはその組み合わせで分類できる。すでにデータドリブンマネジメントに取り組んでいる企業も、データドリブンマネジメントを進化させていくために、自社がどのパターンに近いのか、その特長や変革の起点を改めて認識したうえで、日本企業が次の一手を打つ前に知っておくべきこととして見てもらいたい。

(1) 経営陣や本社側の戦略や統制が強いトップダウン志向

トップダウン志向の強い企業は、本社主導の投資・ポートフォリオ管理を重視し、各事業は強力な経営層の統制の下で自立した事業運営を行う、いわゆる欧米型の経営スタイル・組織運営を取り入れつつ、日本企業として自社に合った経営管理を実践している。全社方針・目標の策定や目標達成に必要な投資計画および管理は本社が強いリーダーシップをもって運営し、必要であれば事業側へ介入して事業の経営状況を本社が判断する。各事業は本社からの方針や目標に対して事業パフォーマンスをいかに最大化するかについて、事業戦略や施策の進捗・成果を本社で判断・意思決定可能な数値情報として定義し、全社戦略と連動した経営管理を行っている。しかし、多くの日本企業はERPのデータを統合する基盤や経営ダッシュボードを整備し、経営会議や事業運営でツールを活用した段階でデータドリブンマネジメントを実現したと勘違いしてはいないだろうか。

トップダウン志向でデータドリブンマネジメントを進化させ、稼ぐ力と成長力の向上に成功している企業は、効率化や生産性の向上をゴールにしていない。変革をリードする本社組織を中心に、全社および各事業の課題と重点施策の設計、その進捗および成果を事業側とコミュニケーションする仕組みやプロセスの構築、それを支えるデータ基盤整備や人材育成までを次のゴールに設定し、変革をさらに進めている。扱うデータについても自社データに加え、市況の変化や同業他社の財務情報に範囲を広げ、ダッシュボードについてはその情報に基づく同業比較やトレンド、改善によるインパクトのポテンシャルから自社の経営状態を診断することが可能なツールへと進化させている。さらに、それらデータやデジタルを駆使して診断・分析した結果から課題提起するスタッフの育成や、データドリブンマネジメントを経営管理にフル活用することが可能な次期経営陣の選抜といった、稼ぐ力と成長力の向上に必要な仕組みや人材を整備する道筋を計画・実行している。経営陣や本社が覚悟をもって強力にリードする、それがトップダウン志向だ。

(2) 部門や事業側が自律的に変化へ対応していくボトムアップ志向

ボトムアップ志向は、事業の最前線である現場業務の改善やパフォーマンス向上を重視し、部門がデータやテクノロジーを活用しながら現状把握や改善、標準化といった活動を自律的に行う、良くも悪くも日本型経営スタイルと言える。トップダウン志向では、強力な経営層の統制の下で本社がリードし、事業側へ介入することもあると説明したが、ボトムアップ志向では、経営陣や本社が示した経営方針に対して事業側が目標や戦略を立案し、会計や投資といった機能も事業側の権限や責任で管理するため、本社の役目は事業運営のフォローや後押しとなっている。事業や部門の個別最適の集合体としての経営管理は、経営陣や本社からの号令による「やらされ感」をなくすため、事業や部門の「やりたいという意志」がパフォーマンス向上の起爆剤となる。これは社員のモチベーションや組織風土を大切にする多くの日本企業が好むスタイルではないだろうか。では、ボトムアップ志向で成功する企業とそうでない企業の違いとは何か。

成功する企業は、単なる部門最適や改善の積み重ねをゴールにしていない。小さな成功体験は、部門の変革への期待値を引き上げ、自部門だけでなく、他部門や全体を統括する企画部門の目標や利害にも影響を与え、各部門が変革を自分ゴト化し始める。これをアセットに、経営や事業、部門の思惑がそろった絶好のタイミングで、部門横断やその先の事業、全社レベルの活動へ昇華させることを戦略的に行っている。さらに、この活動をリードするクロスファンクショナルな変革チームが事業や経営目標へのインパクトをゴールに設定し、その活動の進捗と成果を重要指標として経営とコミットすることで、ボトムアップ志向であっても部門個別の小さな改善の延長で終わらせない。ここで忘れてはならないのは、これまで部門レベルだったデータや基盤もトップダウン志向と同様に進化させる必要があるため、経営陣がその後押しや投資計画を経営戦略として取り込む役目を担うことである。ボトムアップ志向は、経営陣が事業側や部門の「やりたい意志」を高め、事業や全社レベルでの変革に昇華するまで見守る覚悟があるかどうかが重要だ。

まとめ

今回、稼ぐ力と成長力の現状調査の結果を踏まえ、以下の2点についてお分かりいただけたのではないだろうか。

- PBR改善要請に応えられている、もしくは応えようとしている日本企業はまだまだ少なく、そうした企業のデータドリブンマネジメントの取り組みは道半ばだということ

- 一方で3~5年以上の期間を費やし、自社の特長に合わせてデータドリブンマネジメントの進化に取り組んできた日本企業の中には、その取り組みが稼ぐ力と成長力の向上につながっている企業も存在するということ

次回以降は、コンサルティングファームとして後発であるRidgelinezだからこそ言える、既存のコンサルティングに対する課題認識を出発点にした、データドリブンマネジメントを進化させるうえでの課題と解決に向けた具体的アプローチ、Ridgelinezが伴走してきたお客様実践事例について紹介したい。「稼ぐ力」と「成長力」の診断から課題解決に向けた戦略策定・実行、組織への定着までをEnd to Endでサポートし、チェンジリーダーの方々の覚悟や変革に対する強い想いに寄り添って伴走するRidgelinezならではの、人を起点とした変革アプローチを解説する。ぜひ最後までお付き合いいただきたい。

共鳴する社会展

共鳴する社会展