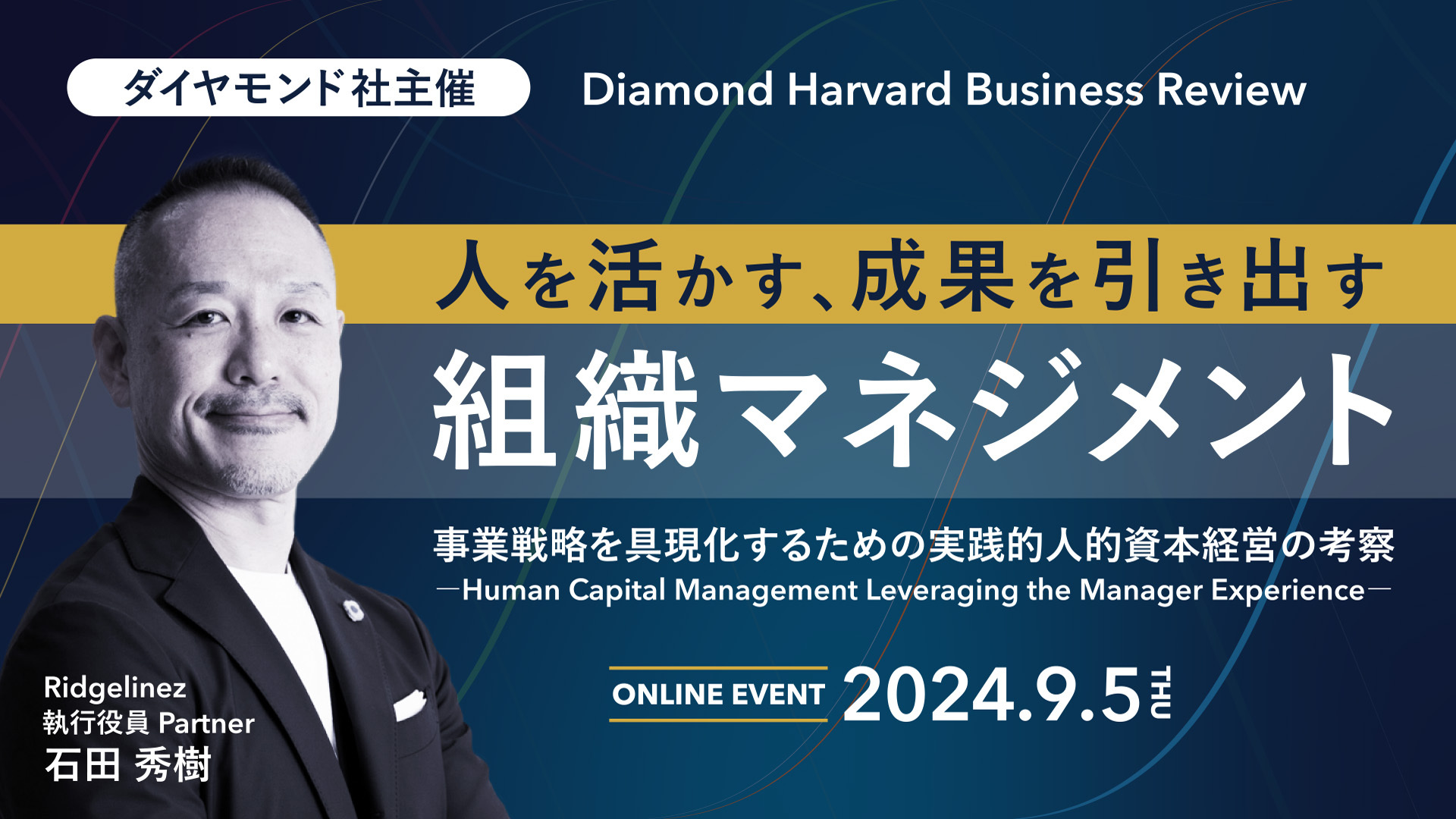

「人的資本経営」はビジネス変革にどのように寄与していくのか(4)

―自動車産業の大変革期に立ち向かうNOKグループの意識変革―

人材を「資本」として捉え、その価値を最大限に引き出すことで企業価値の中長期的な向上を目指す経営のあり方として注目を集めている「人的資本経営」。本コラムシリーズでは、「人的資本経営」を「ビジネス変革」の観点で捉え、企業の現状を踏まえつつ、その進め方についての指針を示したいと考えています。

前回の第3回に引き続き第4回となる今回も、人的資本経営に注力して優れた取り組みを行う先進企業のキーパーソンとの対談を通じて、その実践の本質に迫ります。お話を伺うのは、自動車をはじめとする機械類に欠かせないオイルシールで国内トップシェア、情報精密機器等で使われるフレキシブルプリント基板(FPC)で世界第3位を誇るNOK株式会社で、2024年6月からグループCHROを務めておられる江上茂樹氏です。

江上氏は同社グループ初のCHROとして、従業員一人ひとりの意識変革に取り組むとともに、人事戦略を経営戦略と結びつけるための人事ポリシーの立案や、全社を動かす起点となる人事部門の行動変容にも注力されています。その取り組みの具体的な内容ついて、Ridgelinez 執行役員Partnerの石田秀樹とDirectorの河野聡が伺いました。

国内自動車メーカーの追随だけでは成長できない

―能動的に価値を顧客へ提案できる体制へ―

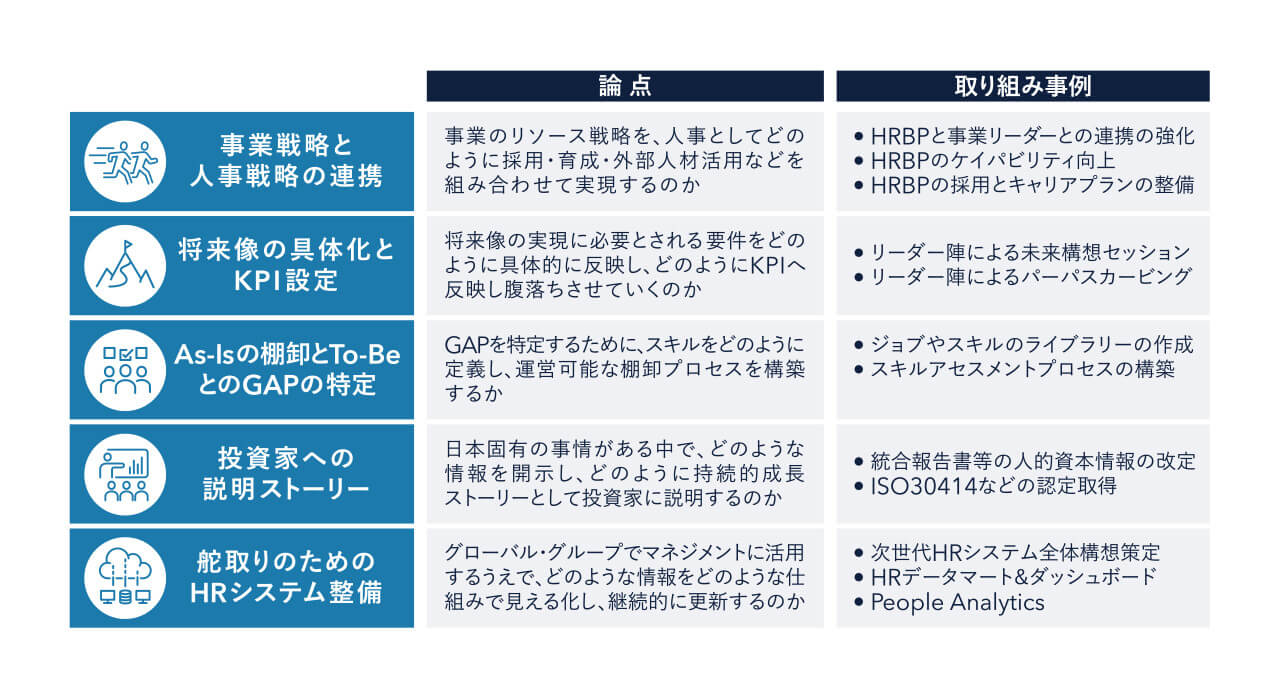

河野 このコラムシリーズでは、人的資本経営の取り組みには次の5つのポイントがあるのではないかという仮説を立てています。

(1)事業戦略と人事戦略の連携

(2)将来像の具体化とKPI設定

(3)As-Isの棚卸とTo-Beとのギャップの特定

(4)投資家への説明ストーリー

(5)舵取りのためのHRシステム整備

人事の話に入る前に、まずは事業の特徴や成長戦略について教えてください。

江上 NOKは、1941年に油を封じ込めるための機能部品であるオイルシールのメーカーとして誕生しました。国内シェア70%を誇り、国内自動車メーカー14社すべてに採用いただいています。グループ内には電子部品、ケミカル、特殊潤滑剤を担う企業も擁しており、グローバルで従業員約3万8000人、売上高7505億円となっています。

国内外にグループ会社を有しており、これまでそれぞれの独立性が高いことによる課題もありました。そこで2024年6月にはマネジメント基盤を整備し、事業軸と機能軸を掛け合わせた組織による「グローバルマトリクス体制」をスタートさせています。お客様のニーズにリアクティブに応える姿勢から、能動的に価値を提案できる体制にシフトするのです。

その背景の1つに、自動車産業がEVシフトなどの「100年に一度の大変革」の中にあるという事情があります。新たなニーズに対し、私たちがグループとして柔軟に応える必要がありますし、動力源がエンジンからモーターに変わることで、主力製品であるオイルシールの需要も大きく減ってしまうため、この変化は重要な問題だと捉えています。

また、生産拠点の変化も注視すべきポイントです。躍進する中国系自動車メーカーの拠点に合わせて、地産地消の体制を整え、迅速な対応を可能にする必要があります。

先行きが見通せない今後は、新たな取引関係を積極的に構築しなければなりません。さらに、これまで培った技術を活用して半導体関連とクリーンエネルギー関連の新規事業にも挑んでいるところです。こうした取り組みによって、2031年には売上高1兆円を目指しています。

NOK株式会社

執行役員 グループCHRO

三菱自動車工業(株)入社後、トラック・バス部門分社に伴い、三菱ふそうトラック・バス(株)へ移籍。2010年に人事担当常務人事・総務本部長となり、独ダイムラー傘下となった同社の人事制度のグローバルスタンダードへの転換を図った。2015年サトーホールディングス(株)入社、執行役員最高人財責任者(CHRO)などを歴任。2020年に(株)ブリヂストン入社、HRX推進・基礎人事・労務・総務統括部門長兼ブリヂストンチャレンジド(株)代表取締役社長等を歴任し、2024年1月NOK(株)入社。

―コーポレートアイデンティティとタグラインを刷新―

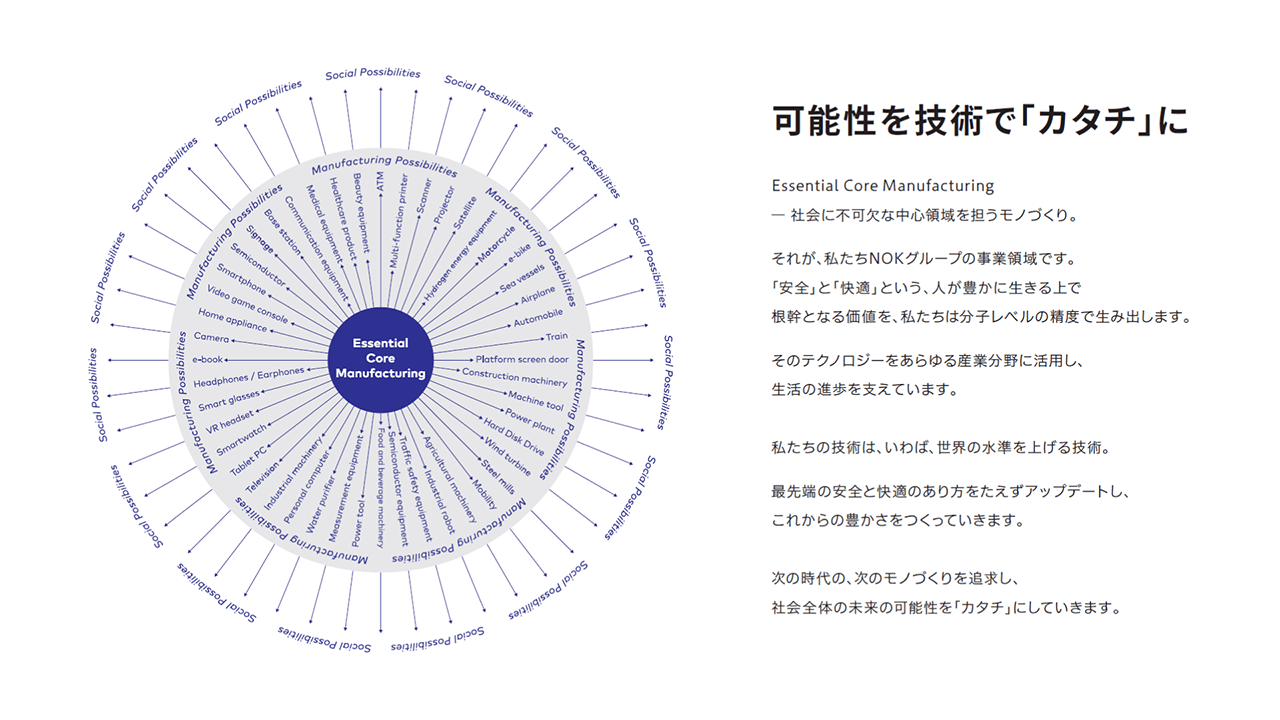

石田 ウェブサイトを開くと目に飛び込んでくるのが、ロゴタイプやタグラインのイメージが躍動する動画です。今、説明していただいた変化に向かう意志や価値観は、ここにも表現されているようですね。

江上 そうですね。それを浸透させて共有するためにも、社内のいたるところで動画が流れています。2023年にグループのパーパスとバリューを策定したことに続き、2024年4月に新コーポレートアイデンティティを策定し、グループおよび中核会社の新しいロゴも開発しました。

2024年の策定にはクリエイティブディレクターの佐藤可士和氏にもご協力いただき、グループCEOの鶴正雄と何度も議論を重ねて作りあげたと聞いています。

グループタグライン「Essential Core Manufacturing — 社会に不可欠な中心領域を担うモノづくり」では、NOKグループの事業領域と社会における立ち位置が表現されています。主要顧客である自動車産業のほかに、スマートフォンやハードディスクの部品など、ここではとても挙げきれない幅広い分野で活用され、生活に豊かさをもたらしています。このコーポレートアイデンティティの下、事業会社それぞれの特徴は生かしつつも、今後どのように融合させていくのかが大きなテーマの1つになっています。

(出所:NOK株式会社統合報告書2024)

「愛情と信頼」と「人間尊重経営」を大切にしつつも殻を破る

―「目立たず儲ける」の方針を180度変える―

河野 江上様は過去3社でCHROや人事部門長を務められました。長く人事側の立場で人材や組織と向き合われてきた経験からNOKグループの人と組織をどのように見ていますか。

江上 まず、従業員はみな自社の製品が自動車産業を中心とする世の中を支えているのだというプライドを強く持っていますね。

全般的にガツガツしていなくて、会社も人も「あくせくせず穏やか」な印象です。これには戦後に厳しい業績から建て直した中興の祖、鶴正吾が掲げた以下の経営理念も大きく影響していると思います。

- 愛情と信頼に基づく人間尊重経営

- 派閥の無い強固な団結による風通しのよい経営

- 超常識の努力を惜しまない逆境に強い経営

- 常に夢を求める計画経営

特に①の「愛情と信頼」と「人間尊重経営」は、相当強く染み込んでいます。要するに、人に優しく、大切にというベースがあるわけです。

また、技術力や勤勉さがあることは前提ですが、成長を続ける自動車メーカーの方を向いて仕事をしていれば間違いなく業績もついてくるという事業環境も、従業員の特徴を形づくってきたのだと思います。

河野 すごく良い雰囲気なのではと推察しますが、一方で、この非連続的な変化の時代にはネガティブな側面もあるのではないでしょうか。すぐにEVへ転換しないにしても「待っていても仕事が来る」というような事業環境ではなくなってきています。

江上 ご指摘のとおりです。別に宣伝して目立たなくても儲かったし、「目立たず儲ける」の方針で育った人も多くいます。それを現社長が180度変えようとしているのです。

しかし、コツコツは得意でも殻を破って進むのは苦手な人が多い印象ですから、マインドを切り替えてもらうために今後、変化による成功体験を積んでもらえる場を用意しなければなりません。

もちろん、NOKは時代を先取りして開拓してきた側面もあります。例えば1960年、日本の技術だけでは限界が来ると見越した鶴正吾は、ドイツに赴いてフロイデンベルグ社と交渉し、資本提携により先端技術を手にして、その後のモータリゼーションで急成長を遂げたのです。また、同じく1960年代にNOKグループの次代を担う成長産業として、合成化学・原子力・エレクトロニクス分野へ進出し、現在のポートフォリオにつなげています。こうしたDNAは眠っているだけで、揺り起こせば再び非連続的な時代を生き抜いていけるはずだと期待しています。

「よりどころ」となるポリシーを策定し、企業戦略と人事戦略を連動させる

―自分で手を挙げてチャレンジする文化へ―

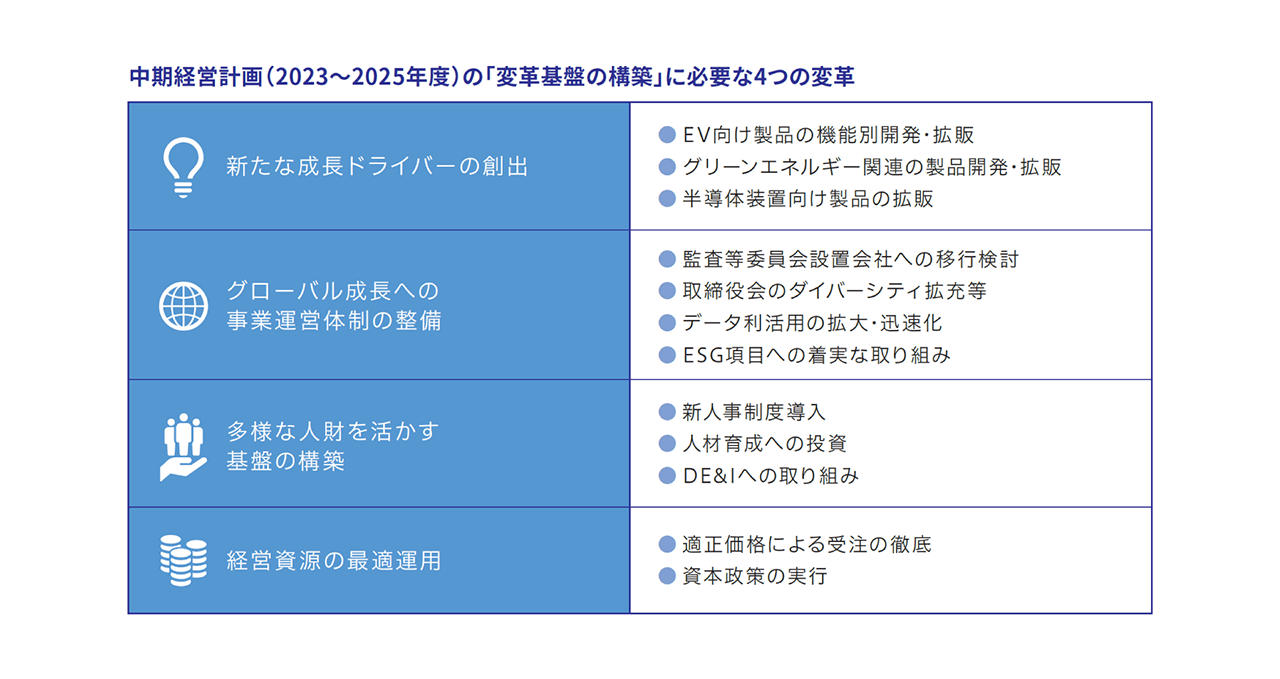

河野 続いて、企業戦略と人事戦略の結びつきについても伺いたいと思います。現在の中期経営計画では、変革基盤の構築に必要な4つの変革のうちの1つとして、「多様な人財を活かす基盤の構築」を挙げていますね。

江上 まず前提として、グローバルの人事組織について説明させてください。海外子会社のマネジメントはグループ各社が担います。そのため海外子会社全部を対象にして何かしようとするときには日本のNOKだけで進めるのではなく、日本のグループ6社の人事ヘッドにも声を掛けて一緒に進めることが重要です。

会社としては、多様な事業会社をつないでグループ一体で新しいチャレンジをしていくわけですが、そのための仕組みが今はありません。どういう人がいるか「見える化」すること、自分で手を挙げてチャレンジする文化を作ることが、まずは「多様な人財を活かす基盤」の重要な要素だと考えています。

中計が策定された際、「多様な人財を活かす基盤」には「新人事制度導入」「人材育成への投資」「DE&Iへの取り組み」が設定されていましたが、それ以外の内容も含めてもっと包括的かつ具体的な内容にしていきたいですし、4つの変革の1つである「グローバル成長への事業運営体制の整備」にも関連して、さらにグローバルの視点も取り入れる必要があると考えています。

(出所:NOK株式会社統合報告書2024)

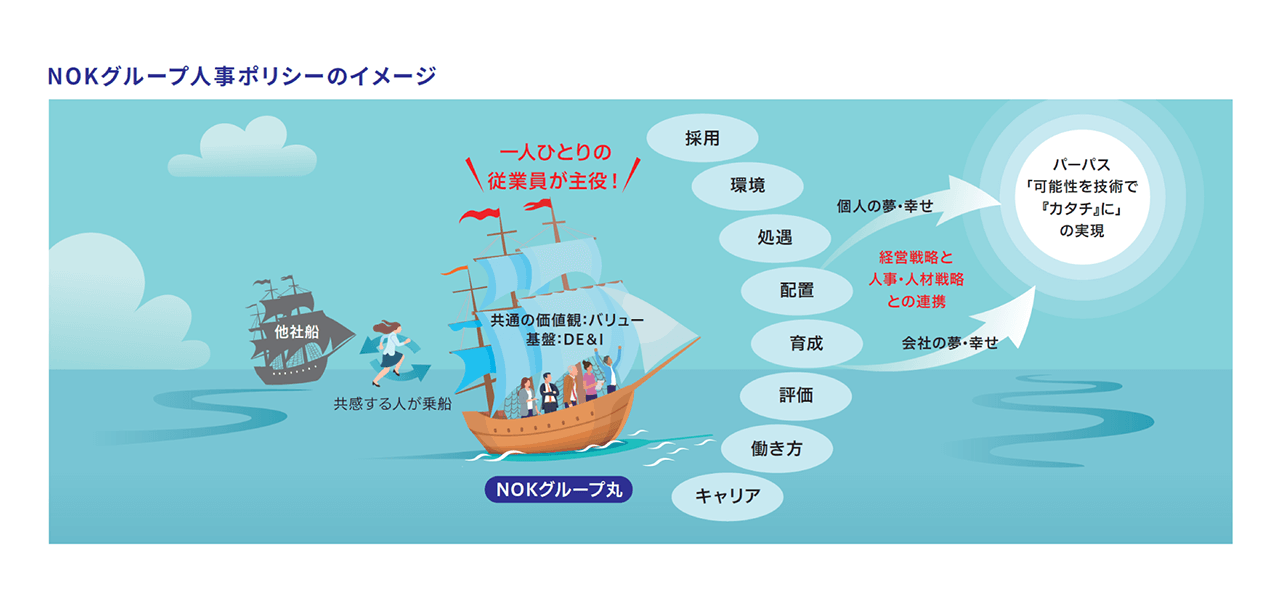

江上 このような課題感があったので、入社してすぐに、人事はどこへ向かっていくべきなのかを示すよりどころを作り始めました。1か月ほどで最初の素案をグループCEOに見せ、さらにいくつかのバージョンを作りました。これまでの経験から大事にしたいことだけでなく、役員会議や役員合宿で出てきた発言も引用しています。また、「鶴正吾語録『夢追い経営』」(注1)の中で共感した「それぞれの人生の主役はその人そのものである」、「一人ひとりの夢が叶わない限り会社の夢も叶わない」といった言葉も参考にしています。

作成したものが本当に社内でニーズがあるものなのかを検証するため、小出しにしながら反応を見つつ、徐々に社内のいろいろなところに露出させていき、最終的に統合報告書に掲載するまでのかたちとなりました。

(出所:NOK株式会社統合報告書2024)

ただ、これは海外メンバーの視点がまだ含まれていないので、現状を「Version 1.0」と位置付けています。海外の人事メンバーには昨年12月の第1回グローバルHRミーティングでこの絵を説明して、海外各社で持ち帰ってもらっているところなので、3月の第2回ミーティングでの意見交換を踏まえて見直したうえでグローバルの人事ポリシーとして公表したいと考えています。

―個人と会社、双方の夢と幸せを目指す―

石田 このポリシーで特にこだわったところ、注目すべきところはどこですか。

Ridgelinez株式会社

執行役員 Partner

People&Organization Transformation Practice Leader

金融・製造・通信・ハイテクの各業界を中心に、20年以上のコンサルティング経験に基づいた「人起点」の実践的な変革支援を得意とする。事業戦略策定、人財戦略策定(人的資本経営の実践)、組織構造変革(DX推進組織設計・グループガバナンス)、人事機能変革、Employee Experience視点でのワークスタイル変革、人事基幹システム構築、組織風土変革、リスキリング実行支援、People Analytics(人財情報分析による変革アプローチ)等の支援を数多く手掛けた経験を有する。

江上 まずNOKグループそのものを船にしました。これは荒波や海賊の攻撃といった困難を乗り越えながら、目指すべき北極星に向かってそれぞれが自分の役割を果たし、道なき中を進んでいくという世界観がぴったりだと思ったからです。

それから2本の矢印に書いてある、「個人の夢・幸せ」、「会社の夢・幸せ」もこだわった部分です。世の中では「社員のために」と言いながらも会社寄りの経営になりがちな企業も少なくないですが、NOKグループは人間尊重経営ですから、そうならないように双方の両立を明記しました。特に「個人の夢・幸せ」については、個々人それぞれの「等身大の夢や幸せ」が実現できる世界を実現したいという想いを持っています。

ただし、これは個人と会社は対等な関係であることも表していて、個人にはもっと変化を期待しているということを暗示した図でもあるのです。「相互依存」から「お互いが役割と責務を果たす」関係になるべきと考えています。これまでの事業環境での「慣性の法則」のままでは、これから先へ進んでいくにはエネルギーが足りずそのうち止まってしまいます。

この「NOKグループ丸」という船には、NOKグループの共通の価値観である「Values」に共感する方に乗船していただきたいと思っており、他社船からもNOKグループ丸に乗りたい方が次々と集まるような人財集団にしていきたい、というのが目指したい姿です。

人事はどうしてもトピックマネジメントが必要な場面が多いものです。その際は、この絵のどこなのか、どういう世界を目指したいのかを必ず確認するようにしてもらっています。

石田 語録を参考にしたということは、ウェルビーイングで言われているようなことを、かなり以前から認識してきた会社なのですね。

江上 そのとおりです。ただ、今の時代にあわせてメッセージを伝え直していくことが大事だと考えていまして、これは人事制度や評価制度の見直しでは不十分だと思っています。仕事との向き合い方や自分の人生を見つめ直して行動変容を促せるか、つまり、いかに感情を揺さぶってマインドを変えられるかが問われると考えています。奇しくも語録にも「人は感情の生き物だから、人の心が動かなければ会社施策は動かない」といったことが書いてありました。

現在、国内外の拠点で開催している、グループCEOによるタウンホールミーティングのメインテーマは、「変革に向けて心を揺さぶること」だと思っています。この場でCEOはいつも「あなたの人生、あなたのものです。だからあなたがどうしたいのかをまず考えてください。NOKが『舞台』だと思うのなら、活躍の場は提供します」と明確に伝えています。CEOがそう言ってくれるし、他の役員も「ウェルビーイングが大事」だと理解を示してくれるので、CHROとしてはとてもありがたい環境ではあります。それでも、社員が行動変容を起こして会社とともに成長していく理想像の実現までにはまだ長い道のりがあります。

このままでは「御家取り潰し」になる――CHROとして取り組む4つの柱

―変革を人事部門にも自分ごととして捉えさせる―

河野 統合報告書では、グループCHROとして取り組むべき4つの柱があるとおっしゃっています。

- グローバル人事の確立

- リージョン人事・人材施策の支援

- テクノロジーの活用

- 日本の人事部門の変革

このうち、日本の人事部門の変革について詳しく教えてください

Ridgelinez株式会社

Director

20年以上にわたるコンサルティング・人事部門業務を基に幅広い人事領域における実践的な変革支援を得意とする。

人事部門変革シナリオ策定、人的資本経営に向けた施策立案・開示ストーリー構築・開示項目定義、人事制度設計・人財育成体系構築・人事業務DX推進・BPO(アウトソーシング)/SSC(シェアードサービス)/BPR・ERP・SaaSタレントマネジメントシステム導入など、人事領域全般の支援を数多く手掛けた経験を有する。ISO30414リードコンサルタント

江上 人事部門内の価値観や理屈で動くのではなく、経営に資することを意識して実行しようということです。日本の製造業やいわゆるJapanese Traditional Companyには、「人事のお作法」がまだ根強く残っているのではないでしょうか。そんな人事は、経営から信頼されません。NOKグループも例外ではなくて、直近も「このままだと『御家取り潰し』になりますよ」と言ってきたところです。マインドを変えて行動を変えるアプローチに、当初想定していた以上のパワーを使っています。

全国の人事課長を集めて「御家取り潰し」という話をしても最初は反応が弱く、危機を感じてもらいにくいと感じていましたが、最近は変わってきた感じがしています。人事が外からどう見られているのか、どのように期待されているのかといった観点を持つことの大切さに気付いてもらえればと思っています。

石田 おっしゃるとおり、他社でも同じような状況だと思います。おそらくマインドの影響は大きくて、まずは経営と視座を合わせることが必要でしょう。先ほど見せていただいた人事ポリシーの船の絵が、人事部門の変化にもつながるのではないですか。

江上 船の絵の手応えを感じることも増えてきました。また、経営向け資料のレビューを通して、求められていることとのギャップに少しずつ気づいてもらえていると感じています。

河野 いろいろな企業の方から話を伺う中で、会社を変えるためにはどの部門も変わらなければならないのに、人事は自分ごと化できず、変われていないところが少なくないように思います。船のうえに書かれた「一人ひとり従業員が主役!」は、まさにそれを指摘していますね。

江上 特に研修については、人事部門が自分ごとになっていないことが垣間見えます。「自分たちは事務局だから参加者ではない」と考えがちです。だからNOKグループでは今、いろんな人事施策をまず人事部門から始めるようにしています。当事者になって感じないと施策を展開できませんから。新しく取り入れたキャリアワークショップも最初に人事で実施しましたし、自分自身が当事者になる「HR Japanオフサイトミーティング」も開催しています。

石田 「きっと自分は大丈夫」といった確証のない安心感もあるのではないでしょうか。

江上 茹でガエルではないですが、水が湯に変わりつつあることを肌で感じてはいるものの、自分がいる間は大丈夫だろうと思っている人もいるでしょう。

―人事部門の実務担当者に寄り添い、変革を導く―

江上 一方で私は、人事に寄り添いよき理解者として変化に導くことが求められていると自覚しています。今、世の潮流の1つとして、人事とは無縁のキャリアの人が人事のヘッドやCHROになることがあります。外側の目線や経営目線を持っている点で良い面もありますが、戦略人事を実行する中でオペレーションサイドを蔑ろにしてしまう可能性もあります。

それとは反対に、私の付加価値は人事の実務経験にあると思っています。実務担当者の視点を持って現場の気持ちに寄り添いながら、人事部門の危機感を乗り越えるための示唆を与えられることが価値だと思っているので、そこは大事にしていきたいです。私の独りよがりで事を進めても現場との距離が離れていくだけです。

現在、日本各地のグループ会社や事業部にいる人事のメンバー全員と1 on 1ミーティングを実施しています。役職者だけでなく、給与計算などのオペレーションを担うメンバーも含めた全員です。これは、「厳しいことを言うこともありますが、あなたは人事の大切な仲間でオペレーション担当者のことも気にかけていますよ」というメッセージを伝えるためなのです。

かっこいい人的資本経営の話ではないかもしれませんが、これがNOKグループで人的資本経営を行うための基盤になると思っています。

石田 好きなことわざの1つに、アフリカの「Fast Alone, Far Together」があります。早く行きたいなら一人で行け、遠くに行きたいのならみんなで行け。まさにそういうことではないかと思いました。

心の蓋を開放することが人的資本の価値を高める

―元々持っている潜在能力や思いを引き出す―

河野 制度を変えたりフレームワークを適用したりといった施策も、魂が入ってないとポイントソリューションになって成果が出ません。施策の上書きでは形骸化するだけです。

江上 施策の形骸化は確かにあります。NOKグループでも初めて社内公募(社内では「グローバルキャリアチャレンジ制度」という名称にして「キャリチャレ」という略称でコミュニケーションするようにしています)を始めましたが、気を抜くと形骸化するので、それをどう防いでいくかが本当に大事だと思っています。募集案件もそれに対する応募も想像以上に多かったのですが、いわゆる新規事業系への応募は消極的なことがわかりました。今後それをどう変えていけるのかという人事への期待をしっかりと受け止めなければなりません。

石田 そのためにスキルをつけてもらうだけが施策ではなくて、元々持っている潜在能力を発揮するだけでも人的資本の価値を上げられます。ポイントソリューションでうまく機能しないのは、自分のOSを変えられていないからです。今までの延長ではなく自分の思いを軸にできるようにくすぐり、「私はもっとやれるよね!」とキャリアオーナーシップを持ってもらうことが人事の役割だろうと思います。

江上 まさにその試みが、今トライアル中のキャリアワークショップです。そこでは、NOKグループという枠にはまって蓋をしてしまっていた、元々やりたかった自分の思いに気づいてもらおうとしています。人事部門でのトライアルでは、何人かが気づいたようです。人間は感情の生き物だから、心が揺さぶられないとダメだというのが私の仮説であり、確信でもあります。

しかし、「こんなことまで言っていいの?」と、思っていることを言えずに自分の思いに蓋をしている人もいます。社員の潜在的な力を引き出せるような組織を実現してくうえで、まだ道のりは長いですが、私が在任している間にある程度の道筋はつけたいと思っています。

河野 その他に今後、どのような取り組みをお考えでしょうか。

江上 1つは、「世界でベスト・イン・クラスの人財集団」を作りたいと思っています。役員合宿での議論の中で、「非常に魅力的で、特に何もしなくても入社希望者が続出する会社にしたい」という話になったとき、グループCTOが「世界最高の技術集団にしたい」と言ったこともあり、人事もそうあるべきだという考えになりました。

もう1つは、先述のように人事が今までの慣例を取り払い、グループ会社や事業部が求めていることを早く実現することです。「人事に頼っていても仕方ない」から、まずは「意外とやってくれるね」という存在にしたいですね。実際に、新規事業ですぐに社内公募をしたいと人事に相談があった際に「年2回と決まっていているから」とはね返すのではなくて、すぐに実行するように促しました。小さいことでも、期待に応えているところを示すことが大事だと思います。

「変わる」には抵抗を感じる方も多いですが、「アップデート」とするとポジティブに捉えることができます。そしてそれは目的ではなく、期待に応えるための手段です。そのことを誤解しないように伝えていきたいなと思います。

石田 今回は、NOKグループの意識変容を中心とした取り組みについて伺いました。よく語られる具体的な施策の話よりも、あまり耳にすることのない「思い」が中心だったので、非常に興味深い内容だったと感じています。江上様、今後またNOKグループが変わっていく様子をぜひお聞かせください。ありがとうございました。

本インタビューから得られた示唆

同社の4つの経営理念の中でも特に浸透されていると社内で認識されている「愛情と信頼に基づく人間尊重経営」が人事変革推進にも活かされていることが、具体的なエピソードから浮かび上がりました。組織的な人的資本経営の具現化のために「先ず、人事組織から変わるべき」いう強い想いとともに、地道な活動を愚直に展開されている点が特徴的です。CHRO自らが日本の全拠点で”現場の人事”を担う人事メンバー全員と1on1ミーティングを重ね、変革の”向こう側”を展望し、相互理解を深める活動が、「経営の参謀機能」と「戦略実行力」を高めることにつながる極めて重要な取り組みであると言えます。

また、”世界一のぶっちぎりの人材集団”という高い目標を掲げ、徹底した人財投資に取り組む同社の人事組織が近い将来、人事変革の成果を大きく享受できることを十分に期待できます。

トップ自ら相当な熱量をもって変革に取り組む姿勢が大きなインパクトを生み、変革マインドを組織的に醸成することにつながることを示唆する好事例と言えるでしょう。

共鳴する社会展

共鳴する社会展