デジタルと産業データ時代に向けた成長戦略(3)

2023年07月11日

第3回:人と組織の行動フローで日本企業を新しい姿の成長へ導く

本コラムシリーズでは、日本企業が新しい姿の成長軌道に乗るためにDXが果たす役割について考察している。第1回は、産業データの活用に焦点を当てたDXによる成長戦略の背景と意義について述べ、第2回は、国家レベルと企業レベルの産業DXを論じて既存企業を新しい成長軌道に乗せるための戦略構図を描いた。第3回は、DXに向けて日本企業固有の課題を深掘りし、人と組織の行動フローで可視化と共感の力を活用すれば課題解決につながるという道筋を語る。

目次

1)近代経済にも共通の構造があった、なぜこれが日本から消えたのか

2)日本経済を新しいメカニズムで成長軌道に乗せたい

2.デジタルな成長要素を活用するDXに向けて日本企業が直面する基本問題

1)日本の製造業でなぜDXが難しいのか

2)業務/領域の境界を超えたデータの構造化

3)なぜ現場データがつながらないのか

4)構造化を阻む3つの課題

1)進化心理学の知見を取り込む

2)心理的な共感を創り出す人と組織の行動フロー

3)Plus-sumの経済が日本企業を新しい姿の成長へ導く

1.経済の成長には共通の構造がある

1) 近代経済にも共通の構造があった、なぜこれが日本から消えたのか。

19世紀から始まる近代経済の背景に、その必要条件として人類史上初めて自然法則を技術に変え、生産力を飛躍的に高める成長要素が現れていた。また、その十分条件として、人類史上初めて国の全土に鉄道網や電信網が張り巡らされ、輸送とコミュニケーションのコストが劇的に下がる産業インフラが現れていた。

この2つの中で特に重要なのが後者の十分条件。中世の時代から溜まり続けたレガシー慣習やコーポラティズムを切り離し、人間の自己実現に向けた向上心やアニマルスピリッツを解放するうえで、非常に重要な役割を果たしたのが十分条件だったからである。また輸送コストとコミュニケーションコストが劇的に低下することで生まれるこの十分条件は、ネットワーク・コーディネーションやネットワーク・インタラクションのメカニズムで富を生み出す、新しい姿の成長要素を作り出していたからである。

本コラムシリーズ第1回の図1に示すアメリカやイギリス経済の150年を超える指数関数的な成長プロファイルは、(※1)人々が智慧を共有し合いながら新しい知識を次々に創造し、ボトムアップ型の草の根イノベーションを起こす、ネットワーク・インタラクションによって現れる成長プロファイルである。

同じように日本でも、アメリカやイギリスと類似のメカニズムで成長する経済の姿が、鉄道と電信が張り巡らされた1890年代から始まっていた。経済成長が始まり成長が持続し続ける国には、いずれも成長するための共通の構造が備わっていたのである。

しかしながら、欧米諸国と同じメカニズムで100年も続いたはずの日本の経済成長が、1990年代になぜ止まってしまったのだろうか。欧米の主要国も中国も成長しているのに、なぜ日本だけが長期低迷に喘ぐのだろうか。

第二次大戦の前後ですら5年に過ぎなかった経済の低迷が1990年代から30年も続いているのであれば、アニマルスピリッツもインタラクションも生まれ難い構造変化が日本の産業に起きていたのではないか。そして、この構造変化を定着させる政策思想も、レガシー慣習やコーポラティズムとなって我々を取り囲んでいるのではないか。

日本経済を成長軌道に乗せるには、このレガシー慣習やコーポラティズムを切り離さなければならない。それには、19世紀の鉄道や電信が作り出した十分条件としての成長要素を、21世紀の日本に新しい姿の産業インフラとして作り出さなければならない。

2) 日本経済を新しいメカニズムで成長軌道に乗せたい

本コラムシリーズの目的は、デジタルと産業データを活用する産業DXというフレームワークによって、21世紀に相応しい新しい姿の産業インフラを提案することにあった。そのための必要条件を、自然法則の組み合わせで生まれる19世紀型の物質的な技術体系ではなく、データや人工知能、アプリケーション、クラウドなど、論理体系の組み合わせで生まれる非物質的なデジタルの技術体系に求めようとしている。

また、特に重要な十分条件については、19世紀型のフィジカルな市場ではなく、企業活動を仮想化して初めて現れるサイバー空間の“コストも距離も時間もゼロ”というデジタルな市場の機能に求めようとしている。

その第一の理由は、たとえ既存企業であっても、サイバー空間へ仮想化して表現するプロセスでレガシー慣習やコーポラティズムを切り離すことができるからである。したがって、第二に、サイバー空間であれば人は誰でも自己実現や社会貢献に向けたアニマルスピリッツが刺激され、解放されてボトムアップ型のイノベーション連鎖が起きるからである。

これによって現れるデジタルな成長要素とは、デジタルデータ経由の広範囲なつながりが創り出す、以下の3点である。(※2)。

① 分業と結合・統合の収穫逓増メカニズム

② ネットワーク・コーディネーションの収穫逓増メカニズム

③ ネットワーク・インタラクションの収穫逓増メカニズム

言い換えれば、新しいメカニズムで富を生み出し、企業や国の経済を成長軌道に乗せるための必要条件と十分条件を、論理的な技術体系ともいうべき非物質的なデジタル技術体系とデジタルな成長要素(①、②、③)に委ねたい。これが本コラムシリーズで繰り返し語る産業DXの基本思想であった。

しかしながら、日本企業がこのDXを企業活動の中に定着させるには、多くの関門を乗り越えなければならない。特にその一丁目一番地が、各組織に散在する産業データを互いにつながるデータへと変えるデータの構造化にあることは、本コラムシリーズで繰り返し語った。しかし、既存の企業にとって、これが非常に難しいのである。

そこで、次の2章では、特にデータの構造化に焦点を当て、これを阻む要因について、人や組織が持つ本質的な特徴に立ち戻って考察したい(※3)。

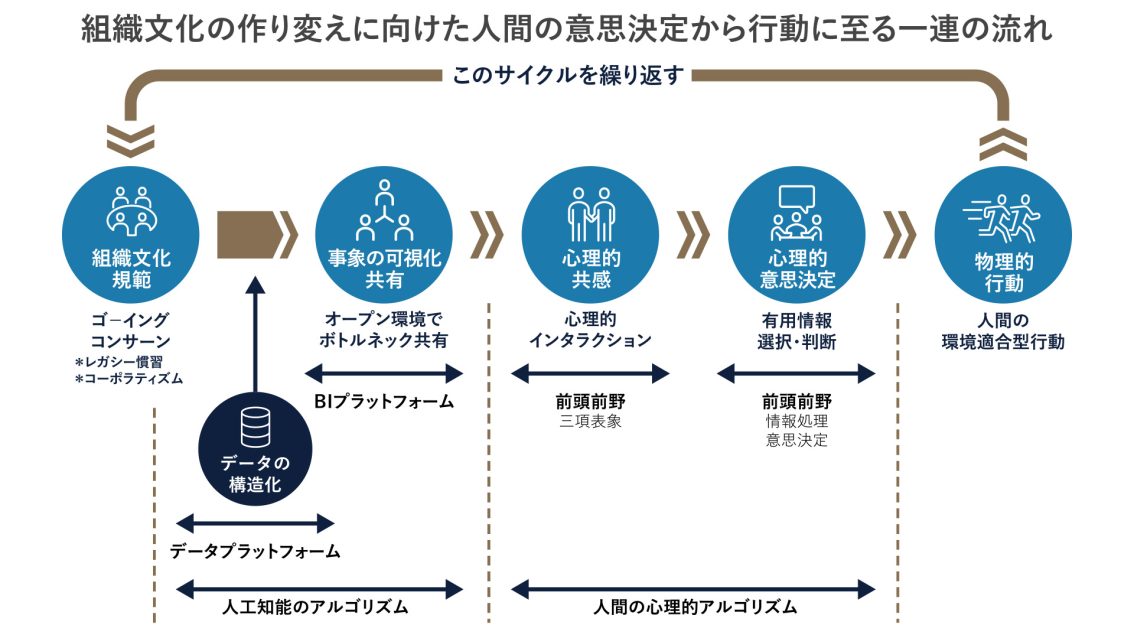

これを受けて3章では、進化心理学の実証研究を取り込みながら、人と組織の行動フロー(後述の図2)という視点を提案したい。企業内の業務や領域、あるいは企業の境界を超えたデータ連携を進め、サイバー空間の市場機能から生まれるデジタルな成長要素を取り込むには、人と組織の行動フローが多くの人によって共有されることが非常に重要なのである。

(※1)具体的な成長プロファイルは本コラムシリーズ第1回の図1参照。このような指数関数的な成長プロファイルは当時の他の主要国でも同じように現れていた。

(※2)これらの成長要素が具体的にどのようなメカニズムで富を生み出すかは、本コラムシリーズ第2回を参照のこと。

(※3)例えば Ridgelinezのコラム「企業のDX実現を加速させるためのデータマネジメント推進のポイント」でパートナーの岩本昌己が語るように、DXを実現させるには、データが構造化された後でも現場の業務とそのプロファイルに関わる課題が多く残っている。しかし本稿では、日本の製造業においてすべての現場がDXで直面する基本的な問題としての“産業データの構造化”に焦点を当てることにする。

2.デジタルな成長要素を活用するDXに向けて日本企業が直面する基本問題

1) 日本の製造業でなぜDXが難しいのか

デジタルなコミュニケーション・サイドで富を作り出す上記①、②、③の成長要素(※4)は、そのメカニズムを理解すれば自明のように、互いにデータを共有できる範囲でしか効果が現れない。共有範囲が広ければ広いほど効果は大きいが、共有範囲が狭ければその効果は非常に小さい。

確かにこれまで観察された多くの事例で、DXが頓挫するケース、あるいは投資効果が見えず投資の回収に時間のかかるケースは、いずれもデータの共有・連携がごく一部の狭い領域に制限されていた。

一方、産業DXの恩恵を享受しながら成長する企業は、いずれも自社内の業務や領域の境界はもとより、自社と協力会社との境界を超えた非常に広い範囲のデータを共有できているケースであった。

自社の中での業務や領域を跨ぐ構造化だけでなく、企業の境界さえも超えて構造化するなど、広い範囲に散在するデータが互いにつながるようにし、共有できるようになってはじめて、①、②、③の強大な経済効果(収獲逓増)を享受できるのであり、ビジネスの拡大と高い利益率を同時に実現できるのである。

その代表的な事例が、コラム第2回で挙げたアップルやテスラ、BYDであり、ダイセルやコマツ、安川電機であったが、このいずれもその時点のビジネスや事業に存亡をかけたリーダー、あるいは将来起こり得る経営危機を予見して危機感を持つリーダーによる強力なガバナンスがあったのである。

しかしながら、我々が目にする多くのケースで、退路を絶ってDXを先導する信念を持ち、そのうえでさらにITに精通するリーダーは極めて稀である。たとえ危機感を持ってDXに取り組んでも、レガシー慣習やコーポラティズムに囲まれていれば、そして、これらを切り離すためのプロセス(例えば本コラムの図2)を具体的に語ることのできるリーダーでなければ、企業の境界はもとより企業内の業務や領域の境界を超えた自社内のデータ連携さえ非常に困難である。

この意味で、企業内で多くの業務を広く深く経験して精通し、人と組織の行動フローを理解し、そのうえでさらにIT技術知識とその使い方を経験したリーダーが必要なのである。

少なからぬ日本企業がITベンダーから幹部を招いてDXを進めようとするが、外部のIT専門人材はその企業で現場業務を経験していない。これを補う意味で最先端のITシステムを導入しようとするが、特にレガシー慣習やコーポラティズムに取り囲まれた日本企業の現場業務で、このようなITシステムを活かして使うために、さらに巨額の投資が必要である。

ではどうすればいいのか。これを雲のうえから語れば、高度IT人材と現場が一体になってDXを推進し、ここでトップのガバナンスを効かせるという絵になる。しかし、日本企業の場合は、この具体化が非常に難しい(※5)。

このような問題意識を背景に、次の「2)なぜ現場データがつながらないのか」と「3)業務や領域の境界を超えたデータの構造化」では、サイバー空間のコミュニケーション機能が作り出すデジタルな成長要素(①、②、③)を活用する一丁目一番地を、データのつながる仕組み作りとしての構造化に据えたい。そして、この構造化を阻む要因を、人間なら誰でも、そして人間の集団としての組織ならどのような組織でも持つ心理的な特徴から解き明かし、これを第3章につなげたい。

(※4)本稿で語る「コミュニケーション・サイド」を経済学のいう需要サイド・供給サイド・市場サイドの区分で語れば、市場サイドに対応する。21世紀になって初めて現れたサイバー空間の巨大市場がデータ経由のコミュニケーションによって構成されているという意味で、本稿ではサイバー空間の市場を「コミュニケーション・サイド」と呼ぶ。また本稿の1章、1)で十分条件として語る19世紀の産業インフラも、リアルなフィジカル空間の「コミュニケーション・サイド」と定義する。実はアダム・スミスが道徳感情論で繰り返し語る共感は、人と人とのコミュニケーションによって生まれていたのである。

(※5)例えばアメリカでは、トップがDXの方向を決めれば現場の部下はそれに従わなければならない。従わない部下は自分が解雇されることを覚悟しなければならない。一方、日本の場合はたとえ従わなくても、それが社会通念に照らして正当な理由でないという意味で解雇できない(労働基準法)。日本の現場が非常に強く、現場に精通しない幹部がDXに手を出せない背景が、そして欧米流のDXコンサルが日本のモノづくり現場で機能しない背景がここにあった。

2) なぜ現場データがつながらないのか

日本の伝統的な企業は非常に細分化されたピラミッド型の組織になっており、長い年月をかけて企業内に定着してきた。また個々の組織が持つ業務データは、それぞれ分業化された組織固有の現場を表現している。しかも分業活動が異なるため、個々の分業の業務プロファイルも異なる。また、そのプロファイルが企業の成長とともに自然発生的に生まれてきたという意味で、企業内の業務データが結果的に各組織にバラバラに存在する結果となった。

したがって、デジタルな成長要素を活用するために本稿が語るデータのつながりとは、まずバラバラに存在するデータを、業務や領域との境界あるいは企業の境界を超えて伝送し合い、互にデータを交換できるようにすることであり、次にこれらのデータの意味をコンピュータ(特に人工知能)が理解できるようにすることである。

ここで前者、すなわちデータの物理的な交換は、主に情報システムのアーキテクチャとテクノロジーの問題であり、情報システムを統一することによって解決できる。しかしながら、後者、すなわちデータを意味としてもつながるようにするには、組織の中に散在するデータをDXの早い段階で構造化しなければならない。

境界を跨ぐ広範囲のデータを構造化しなければ人工知能は何もできない。人工知能を活用できなければ、デジタルな成長要素を手にすることができない。情報システムを入れ替えてもDXが進まないのは、構造化という後者の問題を解決できないからである。

3) 業務や領域の境界を超えたデータの構造化

ここで構造化とは、データモデル、用語の定義やオントロジー(人間の持つ「情報」をコンピュータが分かるように整理、記述すること、そのフレームワーク自体)、そしてこれらのコード化を統一(標準化)することであり、バラバラに存在するデータを業務や領域あるいは企業の境界を超えて互いにつながるようにし、共有できるようにすることである。

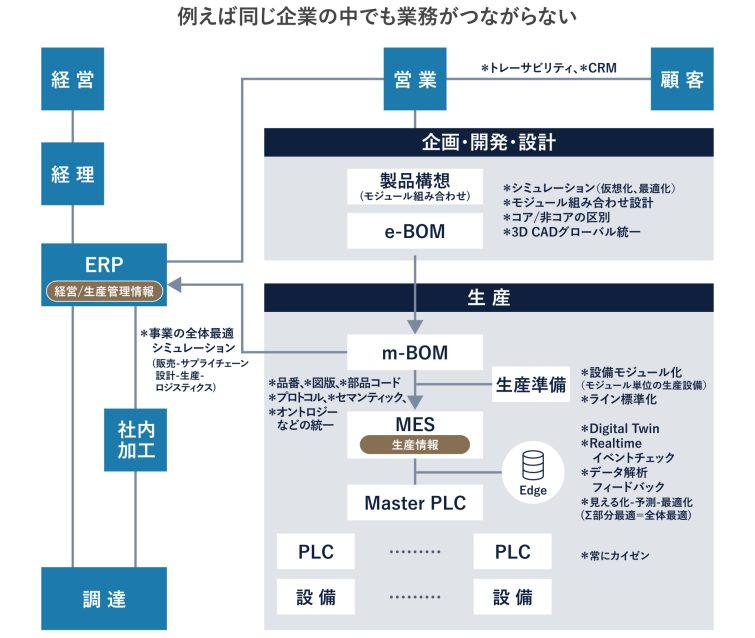

しかし、日本の製造業では、これがほとんどできていない。例えば日本の製造業では、ビジネスのシステムが図1の構図のように非常に多くの専門家集団で構成されている。したがって、データモデルや用語の定義、そしてオントロジーとこれらのコード化を統一する(標準化する)には、図1を構成するような多くの現場に精通した万能型の人材が必要である。

しかし、このような人材は日本企業の内部にほとんどいない。ましてや現場経験のないデータサイエンテストはもとより、DXを手掛けたと称する大手ITベンダーの高度人材でも、その多くが実務経験ではなく概念としての現場を理解しているという意味で、現場を動かすことができない。現場を動かせなければ製造現場のデータ構造化が進まず、したがって現場のDXが前に進まない。

例えば、安川電機でDXを強力に進めてきた小笠原会長は、大学で情報工学を学んだITの専門家であり、安川電機で多くの実務に取り組むプロセスでIT知識を駆使しながらDXに取り組んできた。

しかしながら、業務や領域の境界を超えた広い範囲のデータ連携は、常務になっても専務になっても難しく、社長になって初めて具体化できたと語る。これが現実である(※6)。

【図1】 製造業は高度に専門化された分業の集合体

したがって、日本の製造業は、各地に散在する国内工場間のデータ連携はもとより、設計部門と生産部門との間ですら、互いのデータ連携ができていないのが現場の実態。データ連携ができなければ、バリューチェーン全域の最適化はもとより、トレーサビリティなどの顧客サービスで、②のネットワーク・コーディネーションという成長要素すら手にすることができない。

(※6)「社長になっても会長になっても、資本関係のない企業との境界を超えたデータ連携が未完成である」と、小笠原会長は筆者のインタビューで語った。

4) 構造化を阻む3つの課題

したがって本稿では、サイバー空間のコミュニケーション・サイドが創り出す①分業とその結合・統合の収穫逓増効果、②ネットワーク・コーディネーションの収穫逓増メカニズム、③ネットワーク・インタラクションの収穫逓増メカニズムというデジタルな成長要素を活用するための第一の課題を、データがつながる仕組みとしてのデータの構造化として取り上げたい。

技術でもモノづくりでも知財でも優ったはずの日本の製造業が、オープンアーキテクチャの経済環境に置かれた途端に市場シェアを激減させた大きな要因は、これまで語られてきたフィジカル空間のリアルな製品という供給サイドではなく、サイバー空間のコミュニケーション・サイドにあったのである(※7)。

第二の課題として、組織の中の人間が本能的に持つ“データの公開”に対する警戒心を挙げたい。それぞれの業務は長い年月を経て定着した組織固有の文化としてルーティン化されており、これがゴーイングコンサーン(継続企業の前提)ともいうべきレガシー慣習やコーポラティズムによって人の行動を規定する。

したがって、ここへ全く異なるルーティンが入ることに対しても、ルーティン化した自分の慣習を異なる組織文化へ晒すことに対しても、本能的に警戒心を持つ。ましてや営利企業なら、ビジネスに関わる業務データを公開することに特に大きな警戒心を持つ。警戒心が先に立てばデータ連携ができず、デジタルな成長要素であるコミュニケーション・サイドの①、②、③が全く機能しない。

例えば、日本の現場が生み出したカイゼン活動は、本来、たとえ品質不良や操作ミスがあっても現場の仲間が共感によって支え合い、互いに協業する活動であった。しかしながら、現場以外の第三者に対する報告を文書で求められる1990年代の後半から、品質不良も予算・実績の管理ミスも、責任追及を恐れて隠蔽されるケースが出てきたという。第三者へ公開を強いられた時点から現場の共感も、自己防衛に向かい始めた(※8)。

ましてや設計サイドと生産・製造サイドによる、いわゆる事前の“ワイガヤ”、すなわち“ワイワイ・ガヤガヤ”と称する議論の場がなくなると、互いの共感も消えてしまい、市場で不具合が起きた原因調査にさえ消極的になる。業務データの公開に対して本能的に警戒する背景がここにもあったのである。

第三の課題として挙げたいのが、人間なら誰でも持つ現状維持の本能である。少なくとも現在の業務や領域に閉じて働いている人は、成功体験が染み込んだ現在のやり方が最も効率的だと思っている。したがって、今のままで何も困っていないのに、なぜこれまでのやり方を変えなければならないのかと主張し、現状変更に対して本能的に反対する(※9)。

確かにそうであっても、これを現場のマネジメントとガバナンスの視点で語れば、今までの取り組みでよいと思うのは、中間管理職はもとよりその上位の責任者も、自分が置かれた業務の周りで起きている大きな変化を、自分で経験した枠組みで理解できないからである。

組織の細分化がまだ進んでいないスタートアップ企業や小規模企業ならば、このようなことは起きないが、大規模企業で極度に細分化された分業組織なら、このような反対論が至るところに現れる。したがって、企業の規模が大きくなればなるほどDXが非常に困難になるのだ。

それでもアップルやテスラ、BYDが、さらには日本のダイセルやコマツ、安川電機など、ビジネスの伸びと利益増加を同時に急増させた企業は、その背景に企業内部の業務や領域の境界を超えたデータ連携はもとより、企業と企業の境界さえも超えた広範囲のデータ連携を実現させていた。

これらの企業でデータ連携ができているのなら、ここから“人と組織の行動フロー”とそのガバナンスを学べば、他の多くの日本企業でもできるのではないか。しかも2010年代になってIoT技術も人工知能もデータ活用技術も、そして人間の行動を解き明かす進化心理学も、飛躍的に進化しているのだから。

そこで、次の第3章では、人間が本質的に持つ共感とこの共感を作り出す心理的な要因に焦点を当てながら、上記の4)で挙げた構造化を阻む3つの課題解決に向けた取り組みを、人間と組織の行動フローという視点から提案したい。

(※7)筆者の分析によれば、2000年代の初期にはすでに台湾のTSMCが半導体の生産システムにデジタル型のネットワークシステムを導入し、TSMCと顧客をデジタル型のネットワークでつないで、②のネットワーク・コーディネーションの強大な経済効果を自社に引き寄せていた。これによってビジネスと利益の伸びを同時に実現するという、モノづくりを遥かに超えた目に見えない強大な成長要素を新しい姿の収穫逓増モデルとして取り込んでいたのである。

また2000年代の初期というこの時期は、アップルでも自社とサプライチェーンとをつなぐデジタル型のネットワーク構築が始まった時期であった。その後のアップルについては、このネットワークによって、①の分業とその結合・統合、②のネットワーク・コーディネーション、そして③のネットワーク・インタラクションを新しい姿の成長要素に据え、圧倒的な利益とビジネスの伸びを長期にわたって同時に獲得するための礎がこの時期に築かれたのである。これを主導したのが現在のCEOであるTim Cookである。

(※8)2010年代の後半から少なからぬ大企業で発覚した品質検査データの不正改ざん問題の背景もここにあったと考えられる。データの公開・結合・共有は、データを集める立場にとっては確かに便利だが、データを出す側にとっては逆効果になりやすい。その一方で、現在の2020年代は、データをつないで共有できるようにしないと、デジタルな成長要素という新しい姿の収穫逓増メカニズムを手にすることができず、その結果として市場撤退への道を歩むのも事実である。本稿ではこのジレンマを、3章の図2で提案する“人と組織の行動フロー”によって解決しようとしている。

(※9)これ以外にも、厳しく業績管理されている現場の人は、現在のルーティンの延長と異なる新しい取り組みに時間を割くことは受け入れ難い。第一、第二、第三の課題のいずれのケースでも必ずこの問題を考慮しなければならない。

3.デジタルな成長要素の活用に向けた人と組織の行動フロー

1) 進化心理学の知見を取り込む

1990年代から急速に進んだ進化心理学の実証研究によれば(※10)、ホモサピエンスとしてのヒトがゴリラやチンパンジーと大きく異なるのが、ヒトの脳の前頭前野が異常に発達し、他者に共感する能力を身に付けていることだという(※11)。他者に共感する能力を持つヒトは、様々な性格や能力を持った他のヒトとの共同作業で支え合う社会を作り、互いのコミュニケーションに必要な言語を発達させることによって共感の文化を作ってきた。

これを本稿の視点で語り直せば、様々な能力を持つ人がその能力を最大限に生かすために分業が現れ、分業によって生まれる生産性の向上を集団的な共同作業で結合・統合するために企業と産業が発達したと言える。このような分業と結合・統合によって企業と産業の生産力を高め、生産力の飛躍的な向上によって人の富と国の富を共に増やしてきたのである。

18世紀後半のアダム・スミスから19世紀中期のフリードリッヒ・リストを経て20世紀初頭のアリン・ヤングに至る“分業とその結合・統合”による収穫逓増メカニズムが、実は人間だけが持つ共感という心理的な機能によって支えられていたことになる。その心理とは、人間の脳の前頭前野が持つ情報処理・意思決定のアルゴリズムだったのである。(※12)

(※10)

長谷川眞理子(2023)『進化的人間考』、東京大學出版会、

Marco Iacoboni(2011)『ミラーニューロンの発見』、塩原通緒訳、早川書房

(※11)共感する能力とは、ヒトが誰かと一緒にその周りで起きている同じ状況に置かれて見ているとき、顔の表情や言葉の使い方で互いに同じ思いの心理状態を知ることのできる能力。盲目の人が誤って線路に落ちたとき、電車が真近に迫っていても救助しようとする人間の行動も、共感を生み出す前頭前野の三項表象という機能である。

(※12)長谷川眞理子(2023)『進化的人間考』、第18章、東京大學出版会

2) 心理的な共感を作り出す人間と組織の行動フロー

しかしながら人間が何に共感し、どのような環境へ適応して行動を変えていくかについては、その人が置かれた集団の文化と規範によって決まる。また、この文化と規範が常に集団の中に刷り込まれるため、外部環境が変わらなければこの文化と規範は最も効率的なルーティンとなって定着する。これが本稿で繰り返すレガシー慣習やコーポラティズムである。先に挙げた強い警戒心や反対論が生まれる背景もここにあった。

もし、ここで外部環境が大きく変わり、生産性を飛躍的に高める新たな成長要素が自分の置かれた集団の外に現れれば、既存の集団は生産性も生産力も劣勢に追い込まれ、その存在さえ危うくなるのである。

これがエレクトロニクス産業で起きた1990年代の構造転換であった。デジタルと産業データの経済環境の広がる2020年代にこれが他の多くの産業でも現れるという意味で、日本の産業が150年ぶりの大規模な構造転換に直面すると言える。

したがって2020年代の我々は、ホモサピエンスとしてのヒトが常に外部環境の変化に適合的な行動を取ってきた事実と、これによって人間社会が進化し続けてきたという事実を教訓として学ばなければならない。

本稿ではこれを、図2の“人と組織の行動フロー”から生まれる広い範囲の共感に求めようとしている。この共感によって前頭前野が持つアルゴリズム(これが人間の心理と定義されている)が情報を処理して心理的に意思決定し、新しい環境に適合する方向に向かって行動するよう意思決定するからである。

それでも心理的な働きとしてのこの共感は、デジタルな成長要素が生産性を飛躍的に高めているという事実が可視化され共有されなければ広がらない。可視化による共有によって共感が他の人にも広がり、多くの人による共感が心理的な意思決定をするという図2のプロセスで、その集団が行動を変えていくからである。これが進化心理学の理論であった。

この可視化はデータの構造化によって可能になる。したがって、我々が図2の行動フローで留意すべき点は、業務や領域の境界を超えた図1の広い範囲でデータを構造化することであり、図1の広い範囲で起きていることを可視化して共感を作り出すことに尽きる。

【図2】 デジタルと産業データの時代に向けた人間と組織の行動フロー

したがって、もし広範囲にデータが構造化されていれば、たとえ図1の生産現場の人たちであっても、専門的なプログラミングを必要としないLowCode/NoCodeのBusiness Intelligence(BI)を使い(※13)、自分の周りの現場だけでなく他の領域で起きていることも互いに可視化し合って広い範囲の共感が生まれる。いわゆる草の根の共感が至る所で始まるのである。

多くの人がダッシュボードで見る衆目監視のオープン環境で可視化され共有されるのなら、そして、これが現場の人の手で可視化されることで自分の業務も他の人の業務もその便益を共に受けるのなら、これが人間の行動を変える共感となり、第2章の4)で述べた構造化を阻む3つの課題が解決されていく。図2で“事象の可視化と共有”の下に、現場の人でも簡単に使えるBIプラットフォームを挙げた背景がここにあった。

この一連のメカニズムが図2に示す人と組織の行動フローから生まれるという意味で、企業トップの役割は、現場の人々が便利になり、生き甲斐を感じて自律的に可視化・共有に取り組むための、オープンでフェアなKPIの設定であり、そしてBIプラットフォームへの投資となる。

本稿の「2.2)なぜ現場データがつながらないのか」で、広い範囲のデータの構造化が一丁目一番地であることを繰り返し語った背景に、図2の人間と組織の行動フローがあった。これを改めて強調したい。業務や領域の境界を超えた広い範囲のデータ連携へと図2の行動フローが人と組織を導くなら、人智を遥かに超えた広範囲のPDCAサイクルが回り続け、草の根のイノベーション連鎖が至る所で起きるからである。

ここで語るPDCAサイクルは、主に成長要素②のネットワーク・コーディネーションに着目した経済効果だが、これ以外にも③のネットワーク・インタラクションと①の分業とその結合・統合の収穫逓増効果も、図1の広い範囲で同時に現れる。これらを最も効果的に活用しているのがアップルでありテスラでありBYDであり、そして日本のダイセルやコマツ、安川電機、常石造船であった。

(※13)Business Intelligence(BI)とは、企業に蓄積される膨大な業務データを収集して分析し、結果を可視化する簡易ツールのこと。

3) Plus-sumの産業構造が日本企業を新しい姿の成長へ導く

図2の行動フローによる可視化と共感によって日常の仕事が楽になり楽しくなり、そのうえでさらに生産性も高まるWin-Winの共感が多くの人に理解されれば、人も現場も自らの手で草の根的なイノベーション連鎖を起こしていく。その結果として、図1の個々の現場で生産性がさらに高まり、現場の集合体としての企業(図1の全体)の生産性もさらに高まる。

これが本稿で語るSystem of Systemsであり、個々の分業単位(System)とこれを結合・統合する機能としての企業(Systems)とが共に進歩するPlus-sum(全体が拡大することにより、各部分もそれぞれ同時に拡大し得る環境)の経済効果を作り出す。

本コラムシリーズ第2回で紹介したように、iPhoneの製造レシピ(ノウハウ)を付けた設備をサプライヤーへ貸与するこの行動に、実はサプライヤーとアップルの便益と成長が共に高まるPlus-sumのメカニズムが刷り込まれていたのである。Plus-sumの姿が可視化され共有されれば、多くの人と企業が互いに支え合う共生的な分業構造が必ず現れる。

アップルやテスラ、BYDが、そして日本のダイセルやコマツ、安川電機、常石造船などがビジネスの伸びと利益を急増させ、あるいは企業のビジネスモデルさえも変革できるようになった背景に、図2に示すような行動フローの活用に向けた企業トップのガバナンスがあり、そして、その結果として広範囲の領域をカバーするプラットフォーム型のデータ連携があった。

アップルでは現在のCEOであるTim Cookが、日本のダイセルは現在の社長の小河氏が、安川電機では現在の会長の小松原氏が、そしてコマツは前会長の野路氏が陣頭指揮を執ってデータの連携・共有を定着させた。常石造船では、ITに造詣が深く、若くして経営陣のトップ3に就いた芦田氏がこれを自社の全域へ定着させ、ビジネスプロセスはもとよりビジネスモデルさえも変革させている。

4.コラムシリーズ第4回に向けて

本コラムシリーズの目的は、脱炭素社会と経済成長を同時に実現させる産業プラットフォームを構築することにあった。そのためにはPlus-sumの収穫逓増システムが必要である。コラム第1回では、この具体化に向けて産業データに焦点を当て、産業データ活用のDXによる成長戦略を概観した。

これを受けてコラム第2回では、GAFAデータではなく産業データが21世紀の産業構造を作り変える事実と、産業データ経由でつながるネットワークから3つの強大な成長要素が生まれる事実、そしてこれが収穫逓増を創り出すメカニズムも、多くの事例で紹介した。産業データがモノそれ自体の稼働や企業活動の現場から出るという意味で、日本企業に飛躍のチャンスが到来するのである。

今回のコラム第3回では、3つの成長要素の活用で直面する日本企業固有の課題を深掘りするとともに、可視化・共感およびその結果としての心理的な判断・行動という、“人と組織の行動フロー”を繰り返し回すことによってこの課題が解決され、Plus-sumの収穫逓増が見えてくることを語った。

行動フローの繰り返しによって現れる新しい姿のDynamic Capabilityによって、たとえ既存企業であっても3つの成長要素を活用できるようになり、Plus-sumの収穫逓増型へと生まれ変わっていくのである。

これを踏まえて次のコラム第4回では、脱炭素社会と経済成長を同時に実現させるGreen Transformation(GX)プラットフォームを提案したい。これをオープン領域とクローズ領域を含む4層構造で構築すれば、脱炭素技術のイノベーション連鎖を起こす企業(System)とこれを結合・統合するプラットフォーム(Systems)の構図が生まれる。

このSystemとSystemsを産業データ経由のネットワークでつなげば、3つの成長要素を活用する共創と競争の場がGXプラットフォームの中心(第三層)に現れ、企業の境界を超えたPlus-sumの収穫逓増システムが指数関数的なプロファイルで広がっていく。その結果として脱炭素社会と経済成長が同時に実現するのである。

この巨大市場で選ばれ続け、そして覇者となる企業が、広範囲のデータ連携と共感を最先端のテクノロジーで作り出す企業であることも、次のコラム第4回で明らかにしたい。

執筆者

- 小川 紘一東京大学 国際オープンイノベーション機構

エグゼクティブアドバイザー

Ridgelinez シニアアドバイザー

※所属・役職は掲載時点のものです。